※画像はイメージです。

ドル円相場は伝統的に日米金利差と連動性が高いことが知られています。特に日米金融政策の行方が市場の関心を集めているような状況下では、ドル円相場の先行きを予想する上で日米金利差が注目を集めやすくなります。ただし、日米金利差とドル円相場の関係から為替相場の行方を予測する上では、以下の諸点に注意する必要があります。

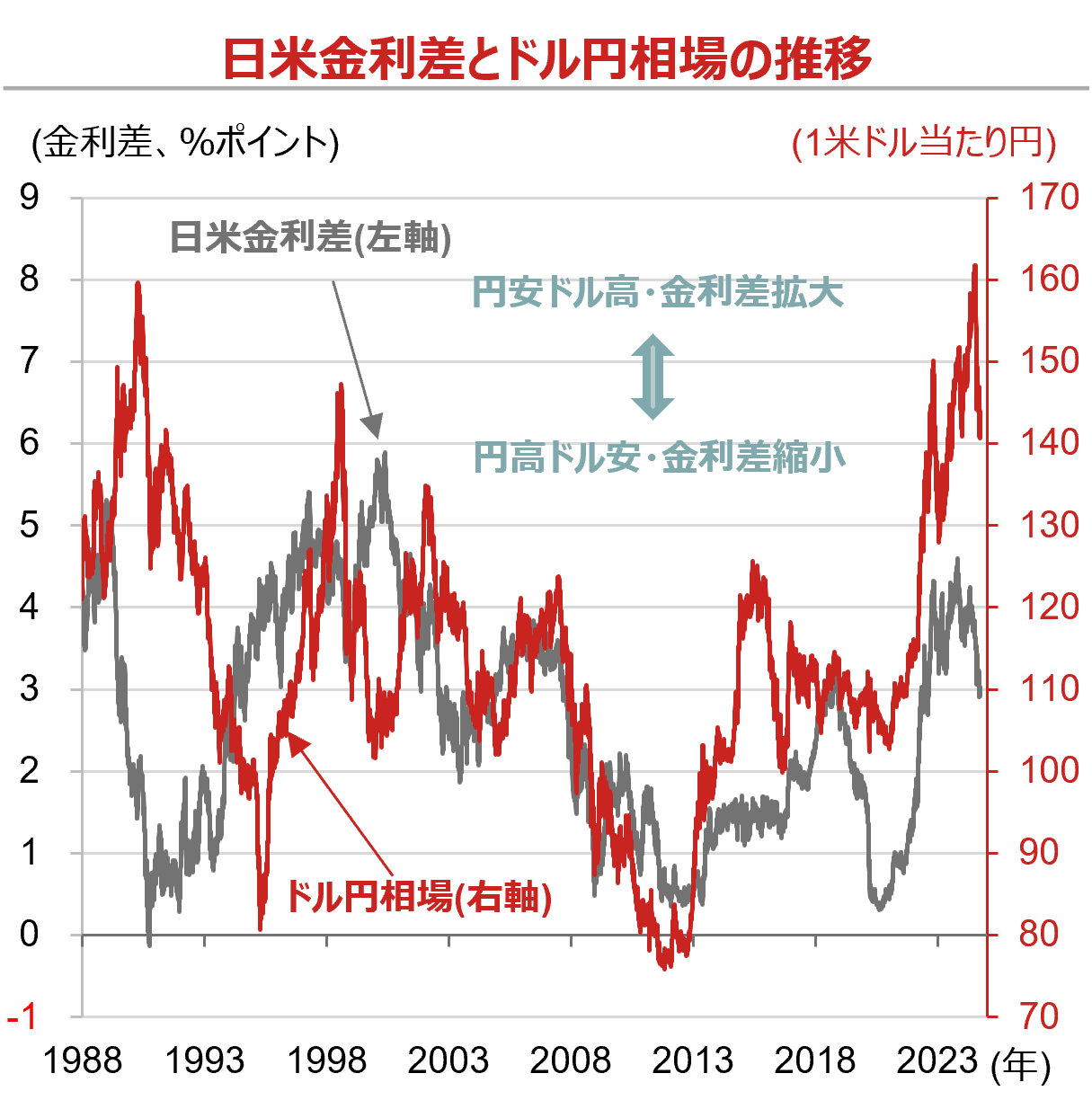

第1は、状況に応じてドル円相場と連動性の高い金利差の年限が変化する点です。通常、「金利のある世界」ではドル円相場は3ヶ月から2年程度までの短期金利差と高い連動性を有します。一方で短期金利がゼロ%に張り付くような「金利のない世界」では、10年金利のようなより長期の金利差と高い連動性を有します。下図は日米の5年国債金利差とドル円相場を並べて描いたものです。2000年代半ばから2013年にかけてドル円相場は、日米5年金利差と高い連動性をもって推移していた様子が確認できます。

(注)データは日次で、直近値は2024年9月20日。日米金利差は米国5年国債利回り―日本5年国債利回り。

(出所)LSEGより野村證券投資情報部作成

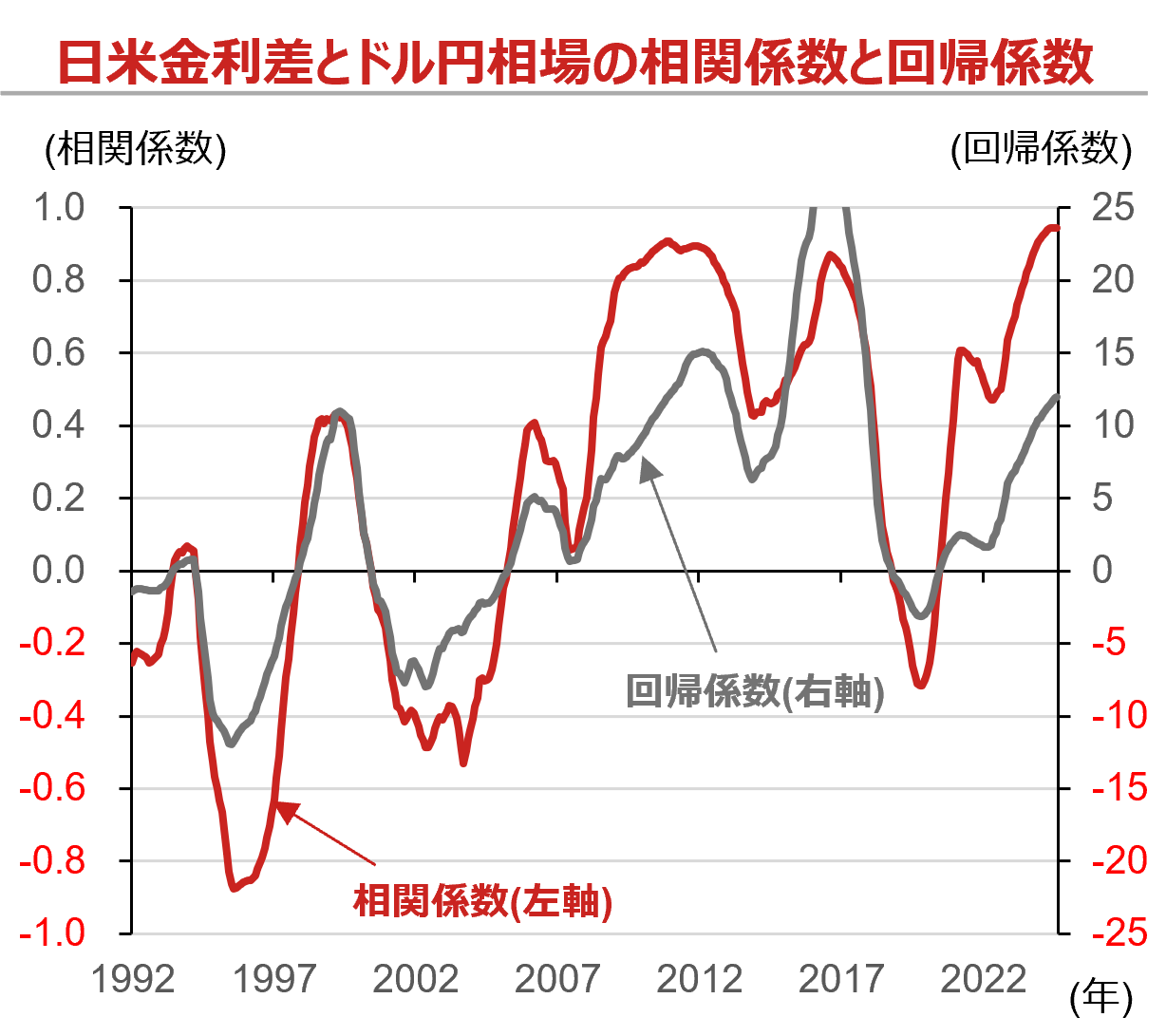

第2は、日米金利差(米国金利-日本金利)の拡大=ドル高円安、日米金利差の縮小=ドル安円高との関係が常に成り立つわけではないという点です。金利差と為替にどの程度の相関があるかは相関係数によって測定することができます。相関係数は+1から-1までの値をとり、+1に近ければ正の相関関係が強いこと、-1に近ければ負の相関関係が強いことを表します。下図の赤線で示したように、日米金利差とドル円相場の関係は、通常想定される相対的に米国の金利が高くなればドル高になるとの関係と、状況によっては真逆となることもあります。このような場合は、なぜ金利差が逆に作用しているのか、あるいは金利差とは全く関係のない要因が作用しているのではないか、といった点を見極める必要があります。

(注1)日米金利差は米国5年国債利回り―日本5年国債利回り。相関係数(期間は60ヶ月)は2種類のデータの関連の強さを示し、値は+1から-1の範囲となり、+1に近づくと正の相関が強くなり、ゼロは相関が見られない。回帰係数(単回帰分析における傾き)はY=aX+bの回帰式においてXが1単位増えた時のYの変化分を示す。右軸は見易さのため表示を制限している。

(注2)データは月次で1985年12月末から2024年8月末。

(出所)LSEGより野村證券投資情報部作成

第3は、金利差の変化が為替に与える影響も状況によって変化する点です。下段右の図の回帰係数は日米金利差が1%ポイント(pt)変化した場合に、ドル円相場はいくら変化するかを推計したものです(直近60ヶ月間のローリング推計)。足元で見れば日米金利差が1%pt縮小すれば、ドル円相場は12円程度円高となるとの結果になります。ただし、過去の推移を見ると、大きく上下に振幅していることが分かります。

市場では推計式などを用いて「日米金利差が〇%になればドル円相場は▲円になる」といった試算を目にすることがありますが、これはあくまでも「日米金利差とドル円相場の関係がこれまでと変わらなければ」という注釈付きです。この点を踏まえた上で計算すると、足元の3.0%ptの日米5年国債金利差に対応するドル円レートは1ドル=136円29銭との結果になります。

検索する

検索する