相続が発生した際、相続人に認知症の方がいると遺産分割協議ができないと聞きました。特に遺産分割協議ができず未分割の状態だと配偶者のための税額軽減などが活用できず、相続税も高額になるようです。今回は、相続人である配偶者が認知症の場合について、大手町トラストの税理士に伺いました。

(注)画像はイメージです。

はじめに

相続手続きでは、遺言書が無い場合は相続人全員が話し合いに参加して遺産分割協議を行う必要があります。しかし、相続人の中に認知症の方がいて、判断能力が不十分の場合、事前に成年後見制度を利用していないと意思能力の問題から遺産分割協議が進められず、相続税の申告や財産の名義変更が滞ってしまうことがあります。

また、過去の記事で取り上げた、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」は、相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定していることが条件となります。相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定されていない財産は、原則としてこれらの特例による課税価格の減額が受けられません(一定の場合、事後に適用を受けられる場合あり)。

認知症と遺産分割協議

<小規模宅地等の特例>

小規模宅地等の特例の適用を受けるには、その宅地を誰が取得するかが明らかになっている必要があります。遺産分割協議が完了していない場合、取得者が確定していないため特例は適用されません。

<配偶者の税額軽減>

遺産分割協議が終わっていないと、配偶者が相続する財産の範囲が決まらないため、配偶者の税額軽減も受けられません。

遺産分割協議が成立していないときは、法定相続分で財産を取得したものとして申告と納税をします。協議ができない財産は相続人全員の共有となります。この状態では、不動産の売却や、大規模な改修、賃貸としての運用などができません。また、預金を口座から引き出す際にも銀行から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

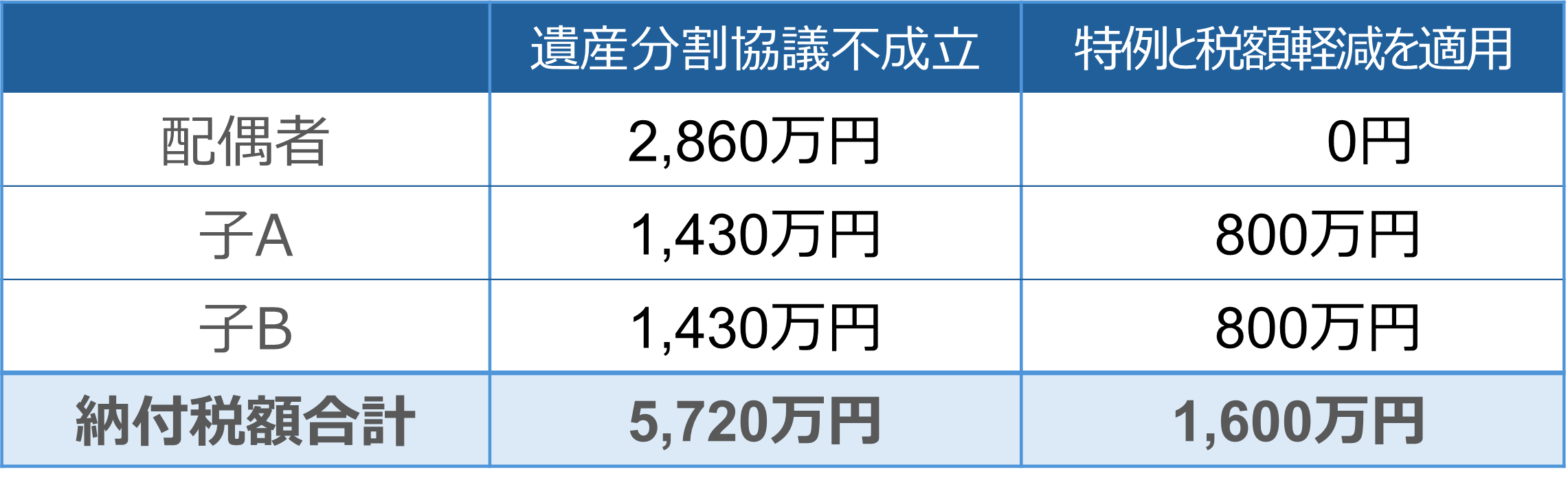

相続税の比較シミュレーション

【例】

被相続人の財産総額:自宅の土地1億円・現金等2億円

相続人:配偶者1名、子ども2名(計3名)

遺言書:無し(遺産分割は法定相続分で行う)

相続税の基礎控除:4,800万円=3,000万円 + 600万円 × 3(法定相続人の数)

■遺産分割協議が不成立の場合の内訳(相続人が認知症と診断)

課税遺産総額:2億5,200万円=3億円−4,800万円(基礎控除)

法定相続分に応ずる取得金額:配偶者1/2(1億2,600万円)、子1/4(各6,300万円)

<相続税の総額>

5,720万円

<各人の相続税額>

・配偶者:2,860万円

・子A:1,430万円

・子B:1,430万円

■遺産分割協議が成立。配偶者が小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を活用した場合の内訳

<相続財産の評価額>

自宅の土地:2,000万円(小規模宅地等の特例適用*後価額)

*小規模宅地等の特例:土地評価額は1億円×20%=2,000万円(要件を満たしているとする)

現金等:2億円

課税価格:2億2,000万円(2,000万円+2億円)

課税遺産総額:1億7,200万円=2億2,000万円-4,800万円(基礎控除)

法定相続分に応ずる取得金額:配偶者1/2(8,600万円)、子A・B各1/4(4,300万円)

<相続税の総額>

3,200万円

<各人の相続税額>

・配偶者:0円 (配偶者の税額軽減適用後)

・子A:800万円

・子B:800万円

事前の対策

認知症の推定相続人がいる場合、相続手続きが複雑になりやすいため、事前に準備することでトラブルを回避することが重要です。

遺言書

遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進めることができます。被相続人の財産の分け方や希望をあらかじめ書面で残すことができます。

家族信託

本人が信頼できる家族に財産の管理や運用を託し、定めた目的や方法に従って、その家族が財産を管理・処分する制度です。

成年後見制度

成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

- 法定後見制度―本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選任した成年後見人が法律的に支援します。

- 任意後見制度―本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人や委任する事務内容を決めておき、判断能力が低下した際にその後見人が代理で事務を行う制度です。

まとめ

家族が元気なうちに相続について話し合っておくことは、とても大切です。事前に家族の希望や考えを共有しておくことで、いざ相続が発生したときのトラブルや手続きの負担を大きく減らすことができます。また、遺言書の作成や家族信託、成年後見制度の利用など、早めに準備を進めておくことで、安心して将来を迎えることができます。大切なご家族のためにも、早めの準備と話し合いを心がけましょう。

この資料は情報提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。この資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、野村證券は、その正確性および完全性に関して責任を負うものではありません。この情報は、ご覧いただいたお客様限りでご利用いただくようお願いいたします。詳しくは、所轄税務署または顧問税理士等にご確認ください。

検索する

検索する