22年度は減益ながら高水準の利益を確保へ

鉄鋼業界では、野村カバレッジの11社合計の2021年度の税前利益は1.6兆円弱となり、過去最高水準であった。このうち6社は過去最高益を更新した。世界的に鋼材の需給環境が良好であったことに加えて、高炉メーカーを中心とした設備集約によるコスト削減効果、海外展開による収益貢献、鋼材値上げの進展などが背景にある。

22年度は、ロシア・ウクライナ紛争等による不透明な経済環境もあり、上記の11社合計の税前利益は前期比で33%減益の約1.1兆円弱を予想する。2社を除いて前期比で減益予想ではあるが、水準としてはリーマンショック後では21年度に次ぐ利益水準を予想する。

新型コロナ感染拡大もあり、足元で中国の鋼材需要が低迷する等の不透明な要因がある。しかし、21年度決算発表では、上記の11社のうち6社において、事前の野村予想を上回る22年度会社計画の経常利益(IFRS(国際会計基準)採用の会社は税前利益)が示された。業況悪化要因はあるが、予想以上の底堅さと野村では考える。

国内の鋼材値上げが予想以上に進む

21年度の決算発表では、22年1~3月期に様々な種類の鋼材の国内販売において、予想以上に値上げが進んだ点を確認できた。これは、22年度の業績を考える上でもプラスに作用すると野村では考える。

背景としては世界的に鋼材需要が堅調であったことに加えて、各鉄鋼メーカーが製品の価値を販売先に認めてもらうために、様々な取り組みや販売面での工夫を実施したことが挙げられる。例えば、原材料価格の上昇が速やかに製品価格に転嫁されるような仕組みの導入等が見られた。

加えて、鉄鋼業界では、カーボンニュートラル(CN)の対応で、今後に投資負担の増加が予想される。こうした点をサプライチェーン全体で負担することに、顧客側の理解も進んでいることも考えられる。

さらに、高炉メーカーを中心に生産能力の削減を進めた結果、適正な需給バランスの達成につながった側面もあろう。鉄鋼会社の付加価値や投資負担を販売価格に適正に反映させやすい需給環境を従来よりも構築しやすくなっている。

好調な米国の鉄鋼事業

アジア等では鋼材価格が足元で低迷しているが、世界の主要地域の中では北米の事業環境が良好な状態にあり、同地域で事業を展開する企業の好業績が予想される。

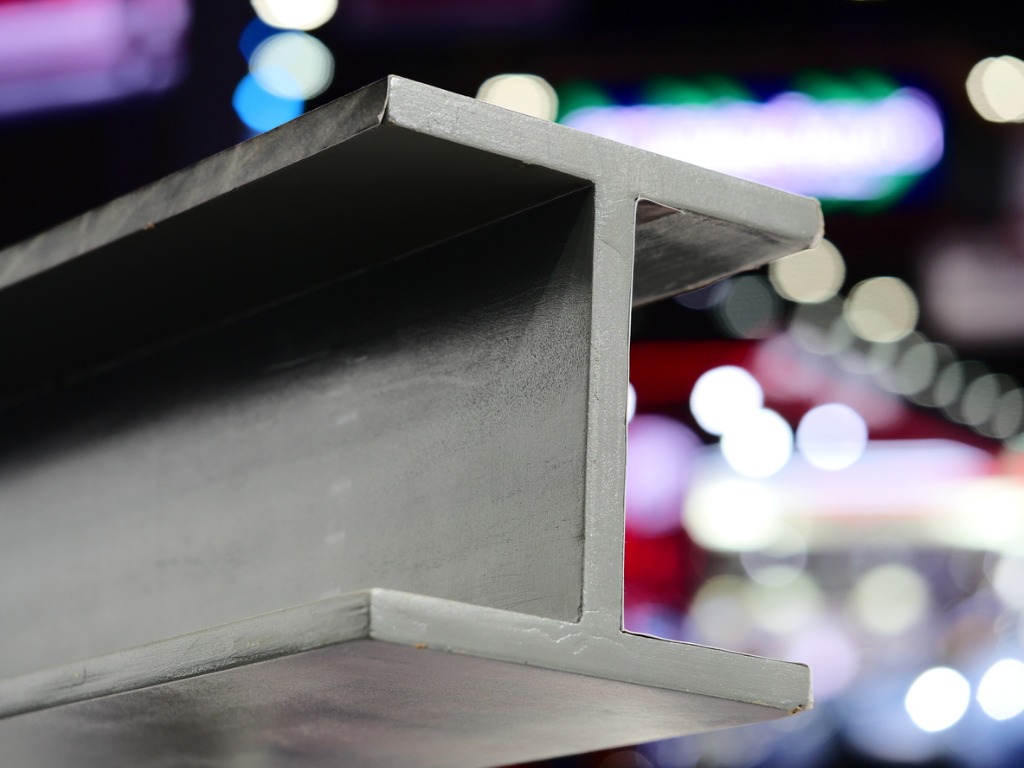

大和工業は米国での利益構成比が22年度の野村予想の経常利益で7割強に達する。野村では同社の22年度の経常利益を前期比で37%増益と大幅な増益を予想する。その牽引役は米国事業である。同社は現地の電炉大手とH形鋼事業を合弁で展開している。非住宅建設向けの需要が旺盛であるほか、今後はバイデン政権によるインフラ投資の効果も期待できる。

共英製鋼は米国とカナダで棒鋼事業等を展開しており、22年度の北米の営業利益は前期比で40%増益と全社の約44%に達すると予想する。丸一鋼管も北米の複数の拠点で鋼管事業を展開している。いずれも好調な業績を確保できている。

日本製鉄は米国で自動車用鋼板事業を展開している。同事業は合弁相手のアルセロール・ミッタルから22年1~3月期の業績が発表され、EBITDA(利払い前・税引き前・減価償却前利益)は前年同期比で約2.1倍となった。同拠点では電炉を建設中で高級鋼の生産にも着手する計画である。

低CO2鋼材の導入の動きが活発化

欧米企業で先行していた低CO2鋼材の販売の動きが日本企業でも顕在化してきた点にも注目している。

山陽特殊製鋼は最も先進的な取り組みをしている。欧州子会社のオバコが会社として22年1月からCN 体制に移行した。これは世界の鉄鋼業で会社としてCN 体制を導入した初めての事例であろう。CN 導入に関するコストを気候サーチャージとして販売価格に反映させる仕組みも導入しており、基本的に顧客に受け入れられている。

日本製鉄は、5月10日の説明会で、22年度下期から23年度にかけてCN 鋼材を発売する方針を明らかにした。同社は、広畑地区(兵庫県)に電炉を建設中で、世界で初めて、電炉一貫プロセスでの電磁鋼板を生産する方針である。電炉に使用される電力をグリーン電力にすることによって、CN鋼材対応をするとのことである。

神戸製鋼所は、5月17日に低CO2鋼材を販売することを発表した。専用の新しいブランドも導入する。高炉でのCO2削減効果を特定の鋼材に割り当てるマスバランス方式による低CO2鋼材の販売である。少量ではあるが、全鋼種の対応が可能であるので注目できよう。

(エクイティ・リサーチ部 松本 裕司)

※野村週報2022年5月30日号「産業界」より

検索する

検索する