2023年頭に食品インフレ率は+6%へ

コモディティ市況の高騰、円安を受けて未曽有の原燃料高に直面しており、食品業界を取り巻く事業環境は厳しい。ほぼ全ての食品メーカーは既に値上げを実施、あるいは値上げを予定している。しかし、原燃料コストは値上げ発表時点の想定を上回って推移しており、一部の会社には2022年度計画の達成にリスクがある。食品メーカーの多くは2度目の値上げの必要性を訴えているのが現状で、追加値上げが寄与する23年度に原燃料高をようやくカバーできる状況となろう。

生鮮品を除いた食品インフレ率は22年4月時点で前年同期比+2.6%に達したが、足元で相次ぐ値上げに加え、追加値上げの可能性も踏まえると、食品インフレ率は23年頭に同+6%に達する可能性がある。過去を見ると、コモディティ市況が高騰したことで、食品インフレ率は08年11月に同+4.4%に達したが、当時を大幅に上回る原燃料高に直面している現状を踏まえれば、食品インフレ率は過去稀に見る水準に達するだろう。

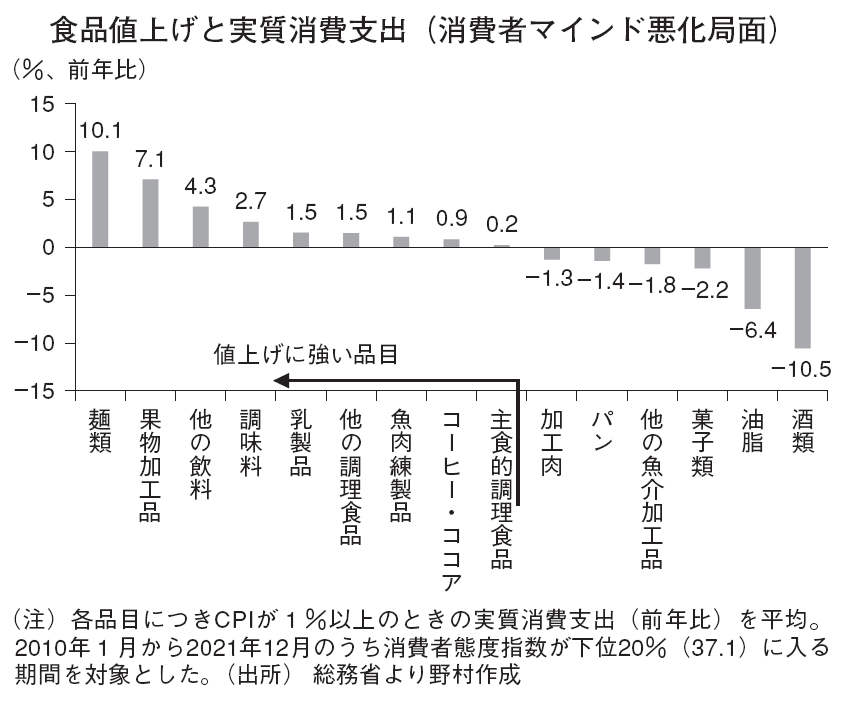

食品インフレが急速に進む中で、消費者にインフレ耐性は備わっているのだろうか、という疑念が生じる。結論から言えば、現時点では耐性があろう。日本銀行が実施している生活意識アンケート調査を見ると、消費者のインフレ期待が高まっているにも関わらず、過去と異なり、価格重視の割合は高まっていない。この背景として強制貯蓄の存在があろう。2年超に及ぶコロナ禍の生活において、選択的支出が減少し、21年12月時点で日本の家計には53兆円もの強制貯蓄が積み上がっている。1人当たり40万円を超える強制貯蓄がインフレに対する相当程度のクッションになるだろう。しかし、今後、外食、旅行など、これまで抑制されてきた選択的支出を増やすことは容易に想像できる。強制貯蓄が取り崩され、節約志向が高まることを考慮する必要があろう。もちろん、食品は必需品であるため、支出弾力性は低い。しかし、値上げ時の実質消費支出を見ると、食品カテゴリーごとにバラツキがある。内食志向の高まり、一食当たりの値ごろ感を背景に、需要見通しに安心感があるのが麺類である。

即席麺メーカーに注目

日本において麺類の需要見通しに安心感があると述べたが、これは海外でも同様である。例えば、米国ではリーマンショック後の景気悪化時において即席麺市場は拡大し、トランプ大統領が就任し、格差拡大が社会問題化した時も拡大した。即席麺はどの国においても手ごろな値段で購入できる食品カテゴリーである。

日本の即席麺市場で圧倒的なシェアを有し、海外においてもシェアを伸ばしているのが日清食品ホールディングスである。同社は日本において22年6月から即席麺を値上げしている。同社は商品開発力やマーケティング力に定評があるが、即席麺の需要が盛り上がる秋・冬シーズンに向け、様々な商品施策、販促施策を講じることで、値上げによる販売への悪影響を抑制できるだろう。

海外では、新型コロナによる巣籠需要の恩恵を受け、同社は21.3期に現地通貨ベースで前期比18%増収を達成したが、22.3期も同12%増収と、食品メーカーの中でトップクラスの増収率を実現している。海外でも強みの商品開発力、マーケティング力を活かすことで、同社の存在感が高まっている。

同社の需要創造力にも注目したい。22.3期から新たな中期経営計画をスタートさせたが、その中で、完全栄養食を将来の柱に据える方針を示した。完全栄養食とは、厚生労働省が推奨する33種類の栄養素全てを摂取できる食品。現在、自社のオンラインストアとセブン‐イレブンにおいて、「完全メシ」ブランドとして即席麺や即席ライス、シリアルなどが先行発売されているが、23.3期下期から主要なコンビニ、スーパーで本格的に販売が開始される予定である。これら加工食品に加えて、24.3期には弁当やミールキットを投入し、中食・外食市場にも参入を計画。人口減が進む日本で、食品メーカーが売上を伸ばすのは簡単ではないが、イノベーション(革新)を軸とした需要創造に注目が集まろう。

(エクイティ・リサーチ部 藤原 悟史)

※野村週報 2022年6月27日号「産業界」より

検索する

検索する