原子力発電とは全く異なる新技術

核融合発電は、原子力発電とは全く異なる新しい技術です。そして核融合発電によって原子力発電が抱える問題の多くを解決できます。まだ技術的な課題が数多く残されているものの、近年の新技術の登場により、実用化が視野に入り始めました。

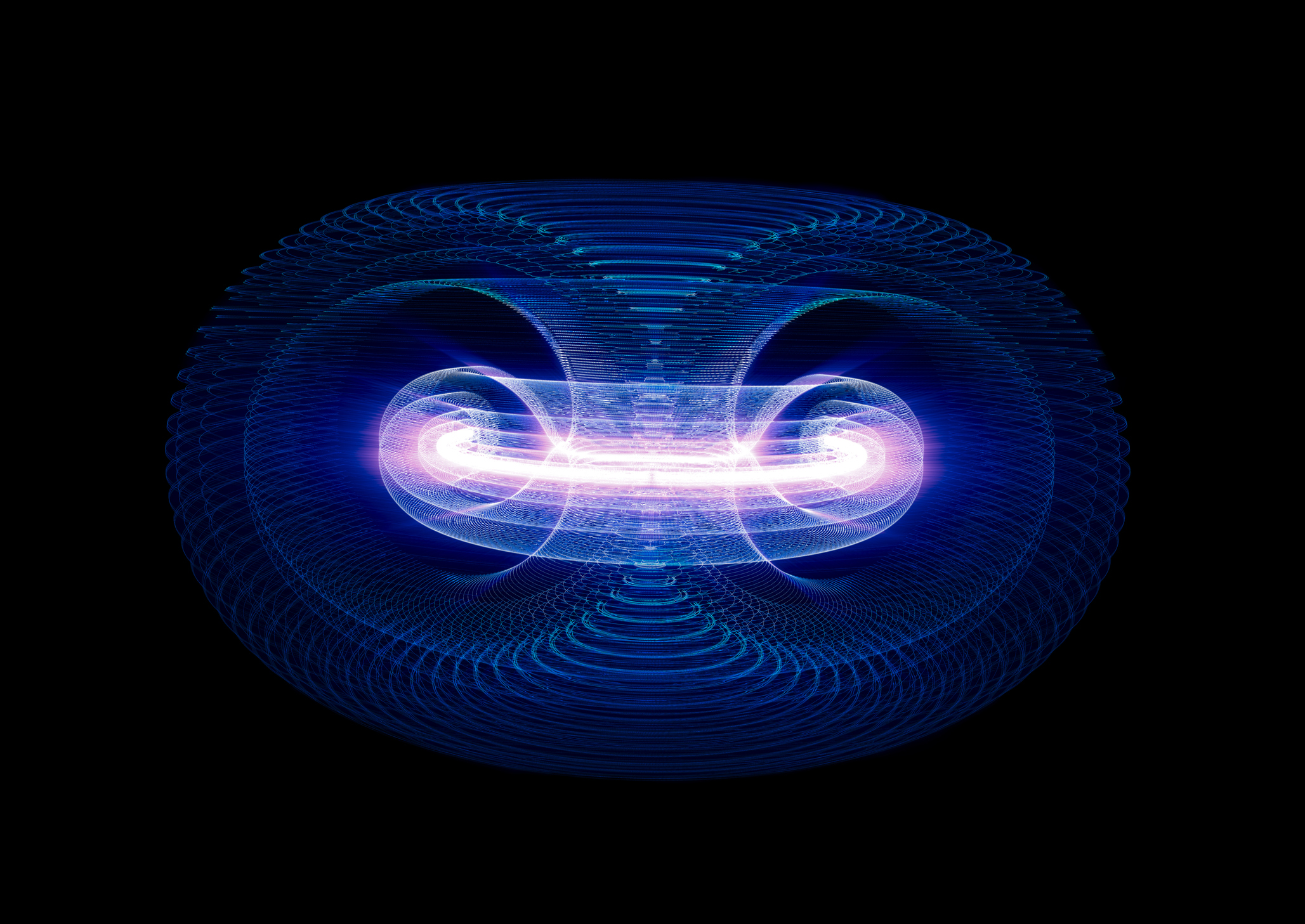

核融合発電は、重水素と三重水素を1億℃以上の高温でプラズマ状態にして核融合反応を起こし、中性子を発生させ、ブランケットと呼ばれる部材に衝突させて熱エネルギーを生み、電気エネルギーに変換する仕組みです。

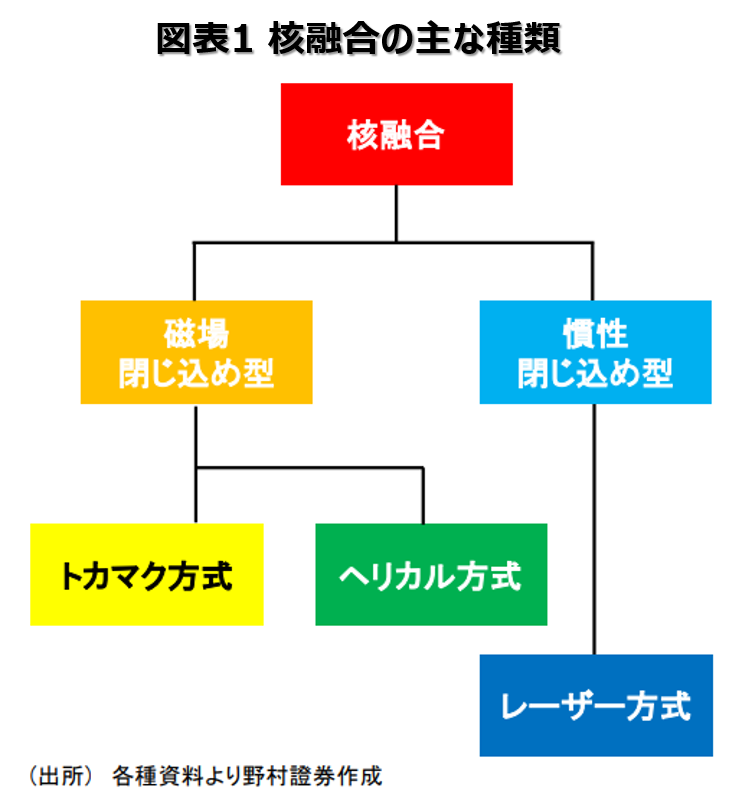

発電に用いる核融合反応炉には、大きく「磁場閉じ込め型」と「慣性閉じ込め型」の2種類があります(図表1)。

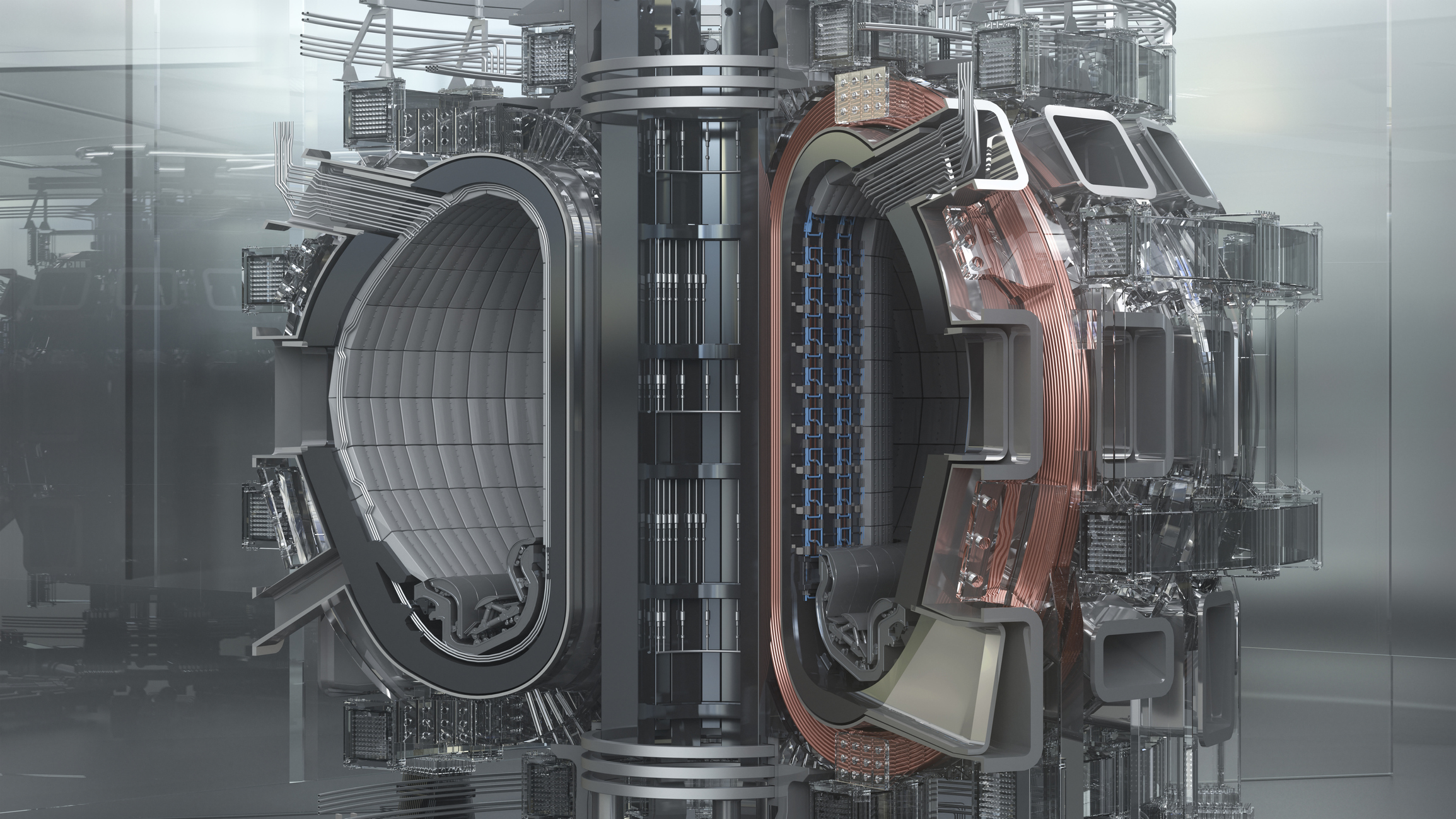

研究が進む「磁場閉じ込め型」

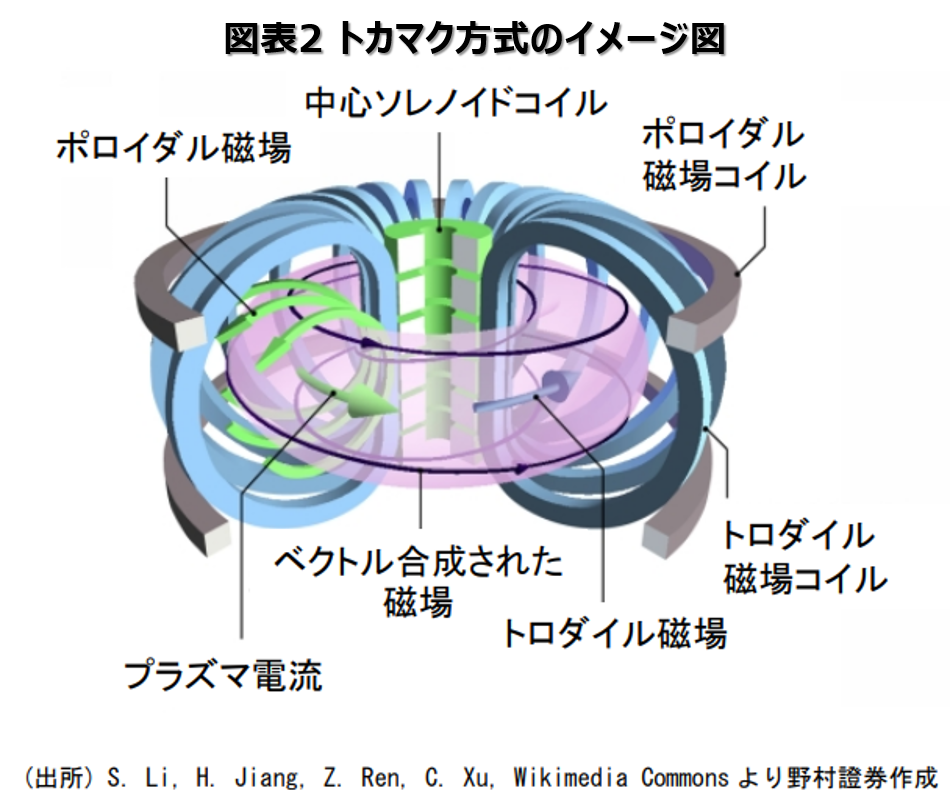

磁場閉じ込め型は、ドーナツ状の円環内に、丸く閉じ、捻じれた形の磁力線を発生させ、高温にした重水素と三重水素をプラズマ状態にし、磁力線に巻き付けたまま周回させる形式です。

磁場閉じ込め型の主流「トカマク方式」(図表2)は、2つのコイルで発生させた異なる磁場を合成し、捻じれた磁場を発生させる方式です。 トカマク方式は構造がシンプルで、反応炉の中でも最も研究開発が進んでいます。現在フランスで大規模な実証炉が建設されています。

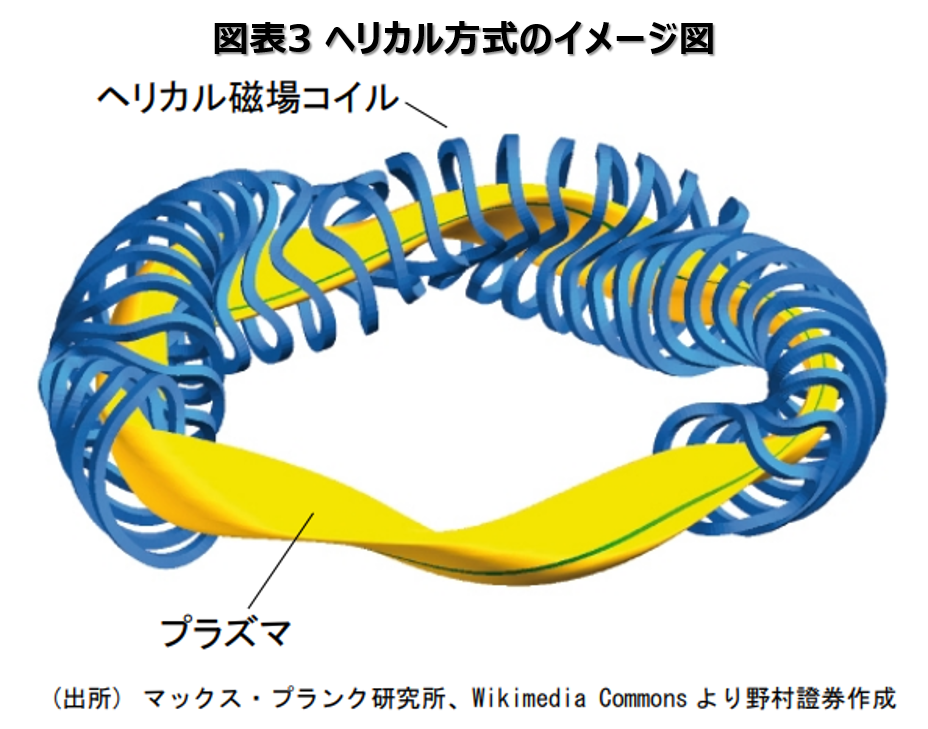

磁場閉じ込め型にはもう一つの方式「ヘリカル方式」(図表3)があります。捻じれたコイルに電流を流して磁力線を発生させる方式です。

なお、トカマク方式はヘリカル方式に比べ、プラズマ制御が難しいのが欠点です。ヘリカル方式はコイルを曲げることが難しく、装置が複雑になるのが難点です。

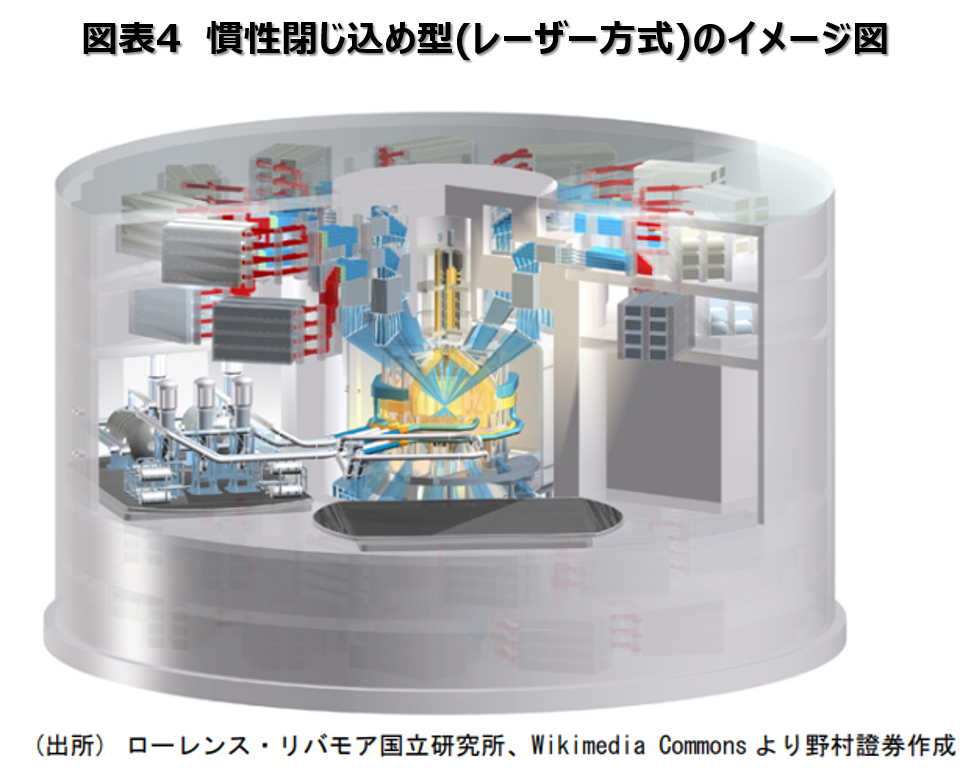

発展途上の「慣性閉じ込め型」

もう一方の「慣性閉じ込め型」で主流の「レーザー方式」(図表4)は、重水素と三重水素を球体に固めた「燃料ペレット」を強力なパルスレーザーで周囲から高密度で圧縮・加熱し、核融合反応を発生させます。

レーザー方式は燃料ペレットや反応炉のサイズが小さく、ペレットの投入回数を増減させることにより発生させるエネルギー量の調整も容易にできるのが利点です。ただし、磁場閉じ込め型と比べ、まだ発展途上の技術といえます。

核融合発電の強みとは

核融合発電は原子力発電が抱える問題の多くを解決することが可能です。具体的には第一に資源の問題です。原子力発電に使用するウランは石油や天然ガス並みに偏在しており、かつ有限です。

核融合発電の燃料となる重水素は海水中に無尽蔵に存在します。もう一つの燃料である三重水素は自然界にはほとんど存在しないものの、リチウムに中性子を吸収させて作り出すことができます。リチウムは重水素と同じく海水中に大量に存在します。

とりわけ日本のような海に囲まれている国にとって、核融合発電はエネルギー安全保障の観点で極めて有用といえます。

次に放射性廃棄物の問題です。核融合発電によって発生する放射性廃棄物は、高くても中レベル、大半は低レベルか極低レベルの放射性廃棄物で、原子力発電のような高レベルの放射性廃棄物は発生しません。このため、最終処分も容易です。

危険性も低いと考えられます。核融合発電は、燃料の供給を止めたり電気系統などで異常が発生したりすると、プラズマを維持できなくなるためすぐに止まってしまいます。プラズマの制御が難しいことの裏返しとも言えますが、原理的に重大事故が発生しないことを意味しています。

日本企業はプレゼンスを発揮できるか

核融合で取り出した熱エネルギーを電気エネルギーに変換する実証はまだ行われていないなど、核融合発電には技術的な課題が数多く残されています。また、現時点では発電にかかるコストも明確にはなっていません。

ただ、新技術が次々に登場しており、実用化は視野に入り始めています。商用化されれば、一部の国では再生可能エネルギーに並ぶ主力電源になる可能性もあり、2030年代初頭の商用化を目指す企業も現れているほどです。

ここでは核融合発電の有力企業の一部をご紹介します。

磁場閉じ込め型では、米国のCommonwealth Fusion Systems(未上場)が、新型のトカマク方式の核融合炉を開発しています。同社は、2025年までに実証炉を建設する計画を打ち出しています。

慣性閉じ込め型のレーザー方式では、高効率かつ高出力なパルスレーザーの開発が進んでいます。日本の浜松ホトニクス(6965)は、この分野では世界最先端の企業です。

国産のエネルギー資源に乏しい日本では、核融合発電など次世代エネルギーの開発は急務です。

日本の企業では浜松ホトニクスのほか、レーザー方式に必要な精緻なレーザー制御技術を開発する大阪大学発のスタートアップ「EX-Fusion(未上場)」、ヘリカル方式を研究する核融合科学研究所発の「Helical Fusion(同)」、ブランケットなどの周辺部材を開発する京都大学発の「京都フュージョニアリング(同)」などが知られています。 核融合発電では反応炉の開発だけでなく、部材などを生産する企業にもビジネスチャンスが広がります。日本企業の世界におけるプレゼンス発揮も期待されます。

制作:野村證券投資情報部 デジタルコンテンツ課

制作協力:野村證券フロンティア・リサーチ部 横山 恭一郎

検索する

検索する