G7サミットを前に4月15-16日に開催された「G7札幌 気候・エネルギー・環境相会合」では、気候変動対策での自動車の脱炭素化推進が確認されました。2035年までの主な目標は下記のような内容でした。

①乗用車の新車販売の100%を「電動車」に

②年単位で進捗を追跡

前年のベルリン会合での「今後10年間(~32年)での無排出車への移行を加速」との表現から、より具体的になったと考えます。一方、目標①で前年の「無排出車(EVを中心に燃料電池車を含む)」から「電動車」へと表現が変わったのは、国としての計画にハイブリッド車を含めている日本が開催国だったことへの配慮と考えられます。一方、報道等ではG7が「無排出車推進の合意に失敗」との評価もあり、来年は昨年のベルリン会合同様「無排出車」に見直される可能性があります。

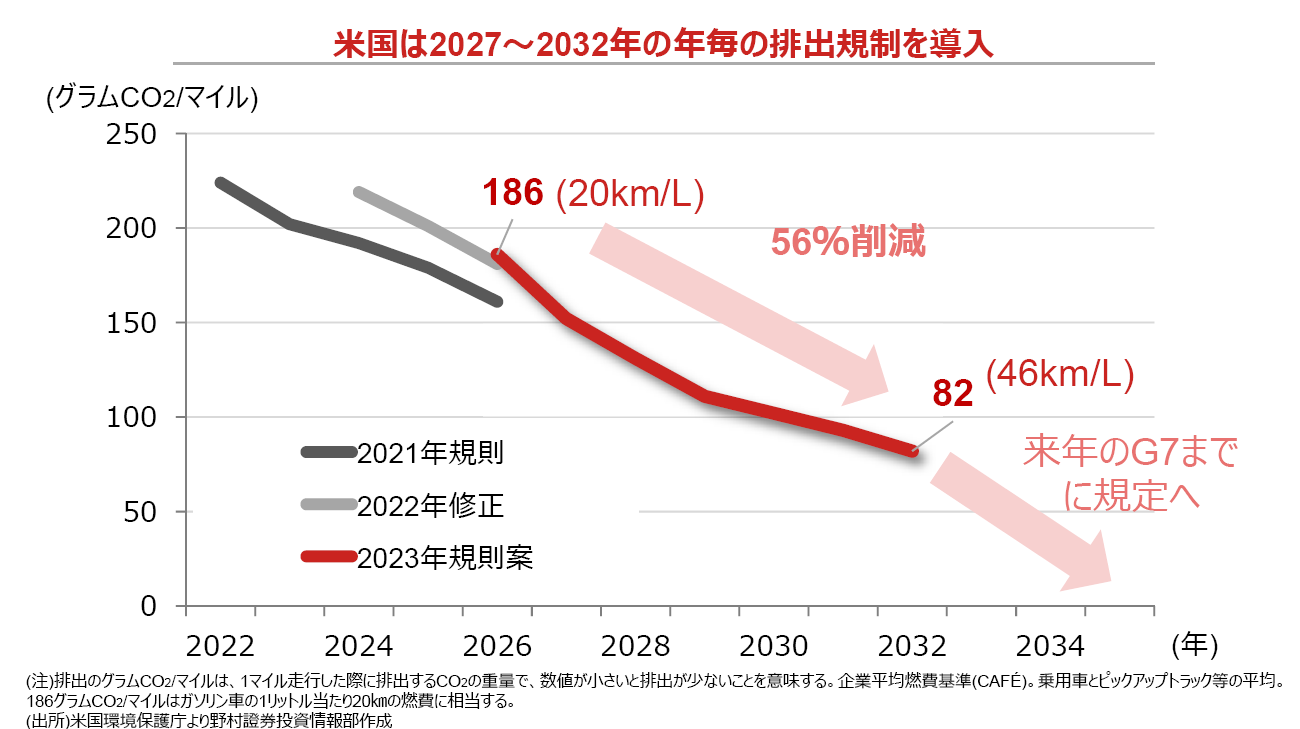

米国では、4月12日にバイデン政権の指示を受けたEPA(米国環境保護庁)が、27年から32年までの新車のCO2排出規制案を発表しました。従来は26年までの規則が制定されていました。26年から32年の6年間で新車の平均排出レベルを56%削減する計画です。報道では、EV化を促進するための「厳しい」規制強化と表現されましたが、ベルリンでの32年までの目標をG7会合に間に合わせた形です。米国はG7札幌会合の目標②を受け、来年のG7会合の前に33年から35年までの排出削減のマイルストーンを提示することが予想されます。カリフォルニア州は4月28日に、連邦政府より厳しい内容の「先進クリーン車規則」を採択しました。乗用車に加えて小型配送トラック販売も35年までに無排出車のみとし、45年までには州内のすべての中大型トラックを無排出車にすることを強制します。

35年を待たず、新車販売の100%無排出車化をノルウェーは25年までに、オーストリアやオランダ、デンマーク、インドなど11ヶ国は30年までに達成することを表明しています。また、オーストラリアは、同国初となるEV普及策である国家EV戦略を4月に発表しました。

日本では経済産業省が、23年3月に「トランジション・ファイナンスに関する自動車分野における技術ロードマップ」を発表しました。証券業協会が主催したこの点に関するセミナーでは、30年の新車のEV・プラグインハイブリッド車比率が20-30%と、米国の50%より低いことや、前述のように35年目標にハイブリッド車を含むことが今後も国際的な理解を得られないとの意見が、参加者から経済産業省の担当者に対しなされました。今後は日本でも充電ステーションの整備などが進み、EV車を多く見かけるなどの社会的な変化を実感する機会が増えると考えます。

検索する

検索する