日本株式市場 33年間の変遷

日経平均株価は一時、33年ぶりに3万3,000円台を回復

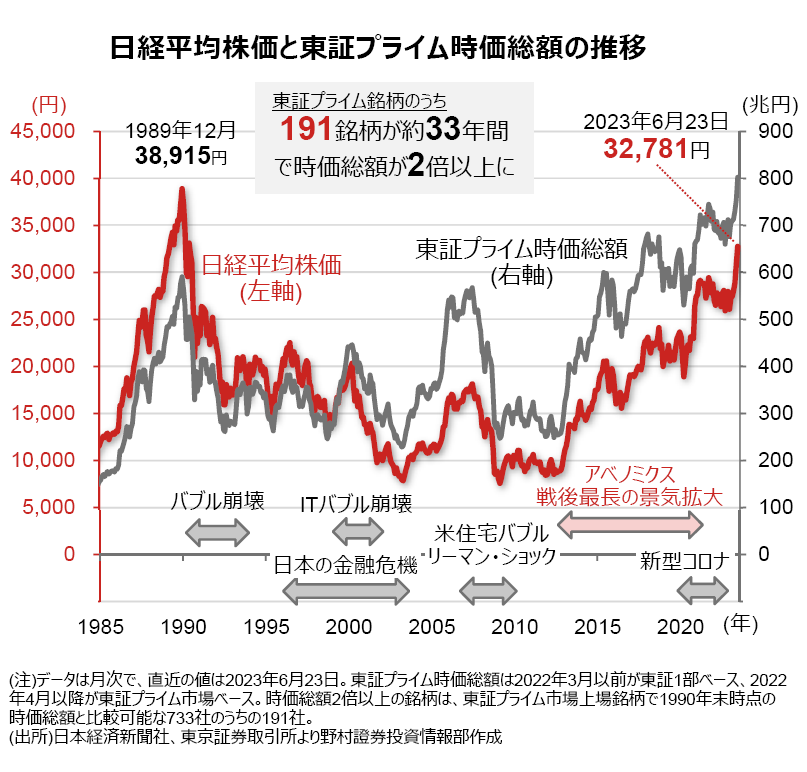

日経平均株価は6月14日に3万3,000円台を回復し、約33年ぶりの高値を更新しました。この33年間には、バブル崩壊、日本の金融危機、ITバブルの崩壊、リーマンショックなど様々な経済の波乱がありました。アベノミクスをきっかけに株価は底入れし、コロナ禍を乗り越え現在に至ります。

現在東証プライムに上場している銘柄で、33年前と比較ができる銘柄が733社あります。このうち、191銘柄が時価総額で2倍以上になっています。持続的に成長する企業は市場から評価され続けています。

東証時価総額の構成も33年間で大きく様変わり

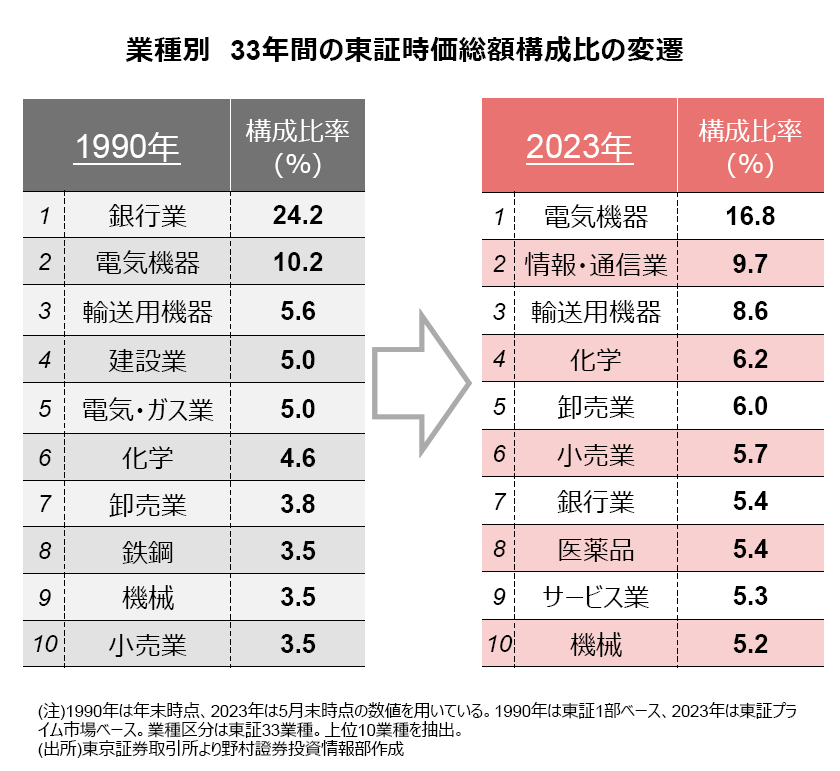

業種別の東証時価総額構成比はこの33年間で大きく変化しています。1990年末時点で東証1部時価総額の約4分の1を占めていた銀行業の構成ウエイトは、現在約5%程度にまで低下しました。銀行業では、金融危機などをきっかけに大手行が再編され、数行のメガバンクに集約されています。

一方、33年間で構成ウエイトを高めたのは、情報化の潮流を追い風に企業価値を高めた企業が多く在籍する電気機器や情報・通信業などの業種となっています。

ただし、電気機器の中には、新興国の台頭やデジタル化など事業環境の変化に追随が遅れた企業も多くあります。情報化とデジタル化の波に乗った勝ち組の企業が大きな成長を遂げ、構成ウエイトの上昇に寄与しています。

33年間で利益は大きく増加した

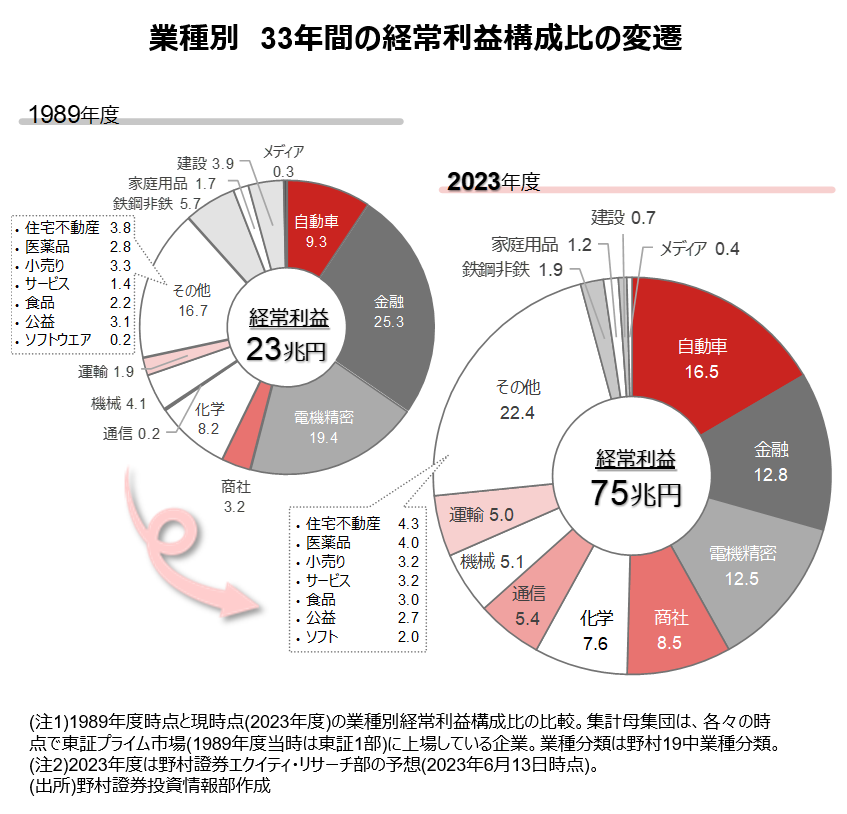

東証プライム市場(1989年度当時は東証1部)に上場している企業の経常利益額の合計値は、1989年度の23兆円から2023年度には75兆円まで拡大すると予想されています。

この間で利益ウエイトを増やした業種には、現地生産を徹底し海外での成長を取り込んだ自動車、仲介ビジネスから投資へと事業構造の変革に成功した商社、民営化によりビジネスの自由度が増した通信/運輸などがあげられます。反対に規制緩和により競争が激化した金融、新興国の台頭やデジタル化など事業環境の変化に追随が遅れた電機精密などは利益ウエイトを落としています。

長期で見ると割高感は限定的

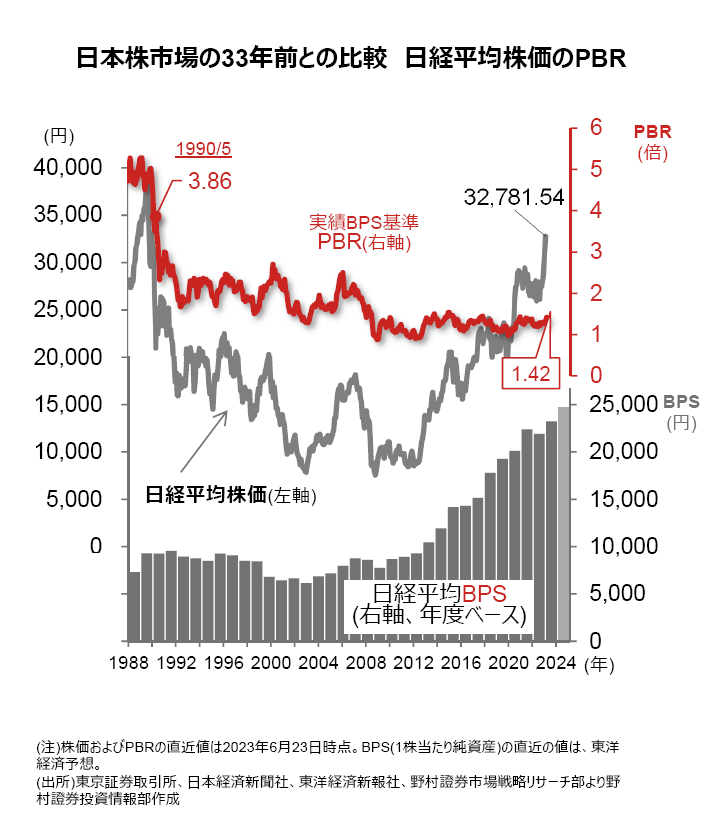

日経平均株価は33年ぶりの高値水準にありますが、当時のPBR(株価純資産倍率)は3.86倍と、現在の1.42倍を大きく上回っています。

加えて、当時の一般的な日本企業の自己資本比率(注)は20%台で、現在の40%前後に比べると低く、外部/金融環境の変化に脆弱な構造でした。現在では十分に資本蓄積が進み、資本効率を意識した経営が企業に求められるようになっています。

(注)自己資本比率はラッセル野村Large Cap(除く金融)のもの。

2023年3月、東証は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(案)」を発表し、株式市場では低PBR企業が多い状態が是正される、との期待感が高まりました。

東証の発表以降、多くの企業が増配、自社株買い枠設定を公表しています。また、持続的な資本効率の向上のために欠かせない、適切な事業ポートフォリオの構築を意識したと思われる企業側からのメッセージ発信も相次いでいます。資本効率を意識した経営を行う企業の増加が、日経平均株価の史上最高値更新のカギとなるでしょう。

(野村證券投資情報部 大坂 隼矢)

検索する

検索する