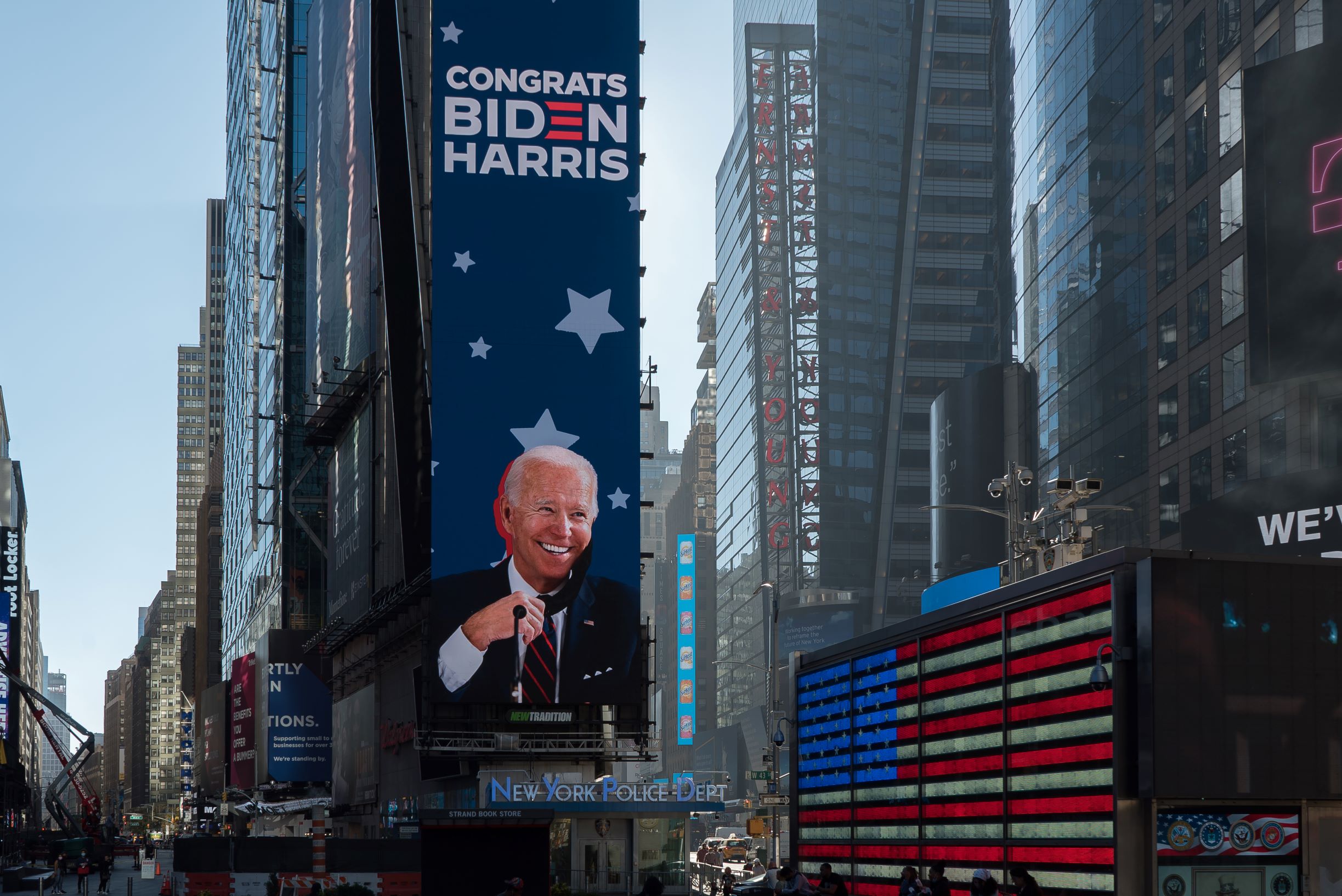

「ハネムーン期間」を通じて上々の滑り出しをした米国バイデン政権。今後も市場との「蜜月」は続くのでしょうか、検討してみましょう。

政権発足から今日まで、バイデン政権は市場と良好な関係を維持してきました。ワクチン接種を積極的に推進し、コロナ感染の広がりを抑制する一方、大型の財政政策を打ち出し、株価上昇を演出しています。また、法人税増税策の打ち出し方やタイミングも株式市場の安定に大きく寄与しています。財政拡大策による景気回復期待の高まりから、一時、10年国債利回りが1.7%まで急騰しましたが、これに対しても、本来、株式市場にはマイナスとなる法人税増税の実施を敢えて打ち出すことで、マーケットの財政赤字拡大懸念を抑え、長期金利上昇の抑制→株式市場の安定に成功しています。

政権発足以来、民主党左派との協調もバイデン大統領の政治的課題であったはずです。コロナ禍では景気拡大優先策に敢えて異を唱えない左派も景気回復が鮮明になってくれば、富裕層への増税や規制強化などを迫ってきたはずです。これに対して、法人税増税やキャピタルゲイン課税の強化をあらかじめ先手を打って表明したことで、左派からのプレッシャーを未然に防いでいるということも出来るかと思います。

しかし、夏場から秋口にかけて大きな山場を迎えるのではとも思うのです。その理由は、マーケットが考える理想に近い経済状況に現実の経済が向かうかどうかが実際に試されるからです。その理想とは「財政赤字拡大に歯止めをかけ、インフレなき景気拡大」が実現できるかということです。

「財政赤字に歯止めをかけ」という観点では、法人税の捕捉率の問題等が挙げられていますが、「インフレなき」という観点では、インフラ投資が生産性の向上に寄与するかどうかが重要なポイントになります。

イエレン財務長官の高圧経済論は、厳しい景気後退の場合には、供給サイドも毀損してしまうので、それを修正するために、積極的な財政出動による超過需要の状態持続が一定期間必要だと主張していた訳です。その背景には、効果的な公共投資が民間の設備投資を誘発し、生産性向上を促進することで、供給サイドも徐々に修復、強化され、需給がバランスし、適度な賃金上昇とインフレ率の上昇が導かれるという考え方があります。

巨額のインフラ投資が生産性の上昇に寄与しなければ、結果的に、供給力は強化されずに、GDPの1割に及ぶ財政赤字拡大分だけの超過需要状態が続くということになります。こうした状況下では、ちょっとしたショックでインフレ期待に火が付き、悪い金利上昇につながる可能性が強まります。

インフラ投資はまさにこれから現実の支出が始まります。石油価格の上昇もあり、インフラ投資の質によっては、予想外に早くインフレ圧力が高まってくる可能性も否定できません。最近、イエレン財務長官がインフレ懸念発言をしたという報道も伝わってきています。夏場以降、バイデン政権のこれまでの政策運営の結果が問われることは間違いなさそうです。

検索する

検索する