執筆:野村證券株式会社フード&アグリビジネスビジネス・コンサルティング部

シニア・アドバイザー 伊地知 宏(2024年9月10日)

はじめに

本稿で、「転換期の人工光型植物工場」シリーズの最終回を迎える。前2回のレビューで、わが国における人工光型植物工場業界の歩みと経営状態の変化を分析し、変遷をたどってきた。技術やノウハウの進化に伴い、製造コストは着実に低減しているものの、利益を生み出すのは容易ではなく、経営力が十分でない事業者の淘汰も始まっていることがうかがえる。

一方で、世界的な人口増加や異常気象などにより、地球規模で食料供給懸念が高まっている。特に気象災害は食料供給のみならずエネルギー供給のリスクも顕在化させている。

人工光型植物工場は食料供給の安定化に寄与する可能性を有している。ただ、これまでの人工光型植物工場は、「露地栽培で生産できる作物(植物)を、季節や場所等を選ばず周年生産する」という域であった。しかし、今後はそれに加えて「露地栽培や施設栽培ではほぼ不可能な生産物を最小の環境負荷で開発する」ことができれば、可能性は無限に広がる。

また、人工光型植物工場を食料供給の手段として捉えるだけでは極めて不十分である。エネルギー対策(効率的な電力供給)の有効な手段の一つとして欠くべからざる重要なパーツとなる可能性を秘めており、幅広く活用を検討することが国策としても求められる。

本稿では、「持続可能な食料供給」、「地球規模での環境維持」、「新たな生産物の開発」の三点にフォーカスし、特にエネルギーにウェイトを置いて人工光型植物工場の将来像や可能性について探ってみたい。

1. 植物工場が求められる理由

「将来にわたって食料供給のみならず地球自体を維持できるか?」という問題意識が高まっている。異常気象による地球温暖化(沸騰化)、豪雨の増加などの影響で、極論すれば食料(農産物)を露地で栽培できなくなる可能性すら口の端に上ることもある。供給懸念だけでなく、世界的な人口増加による需要増加[1]も食料需給の逼迫要因となる。実際に、世界規模で2009年と2011年は食料の消費量を生産量で賄えなかったように、最近は食料供給不足の年が増えている。加えて、気象変動により、これまで農業生産の適地と考えられていた地域が非適地化することも懸念される[2]。

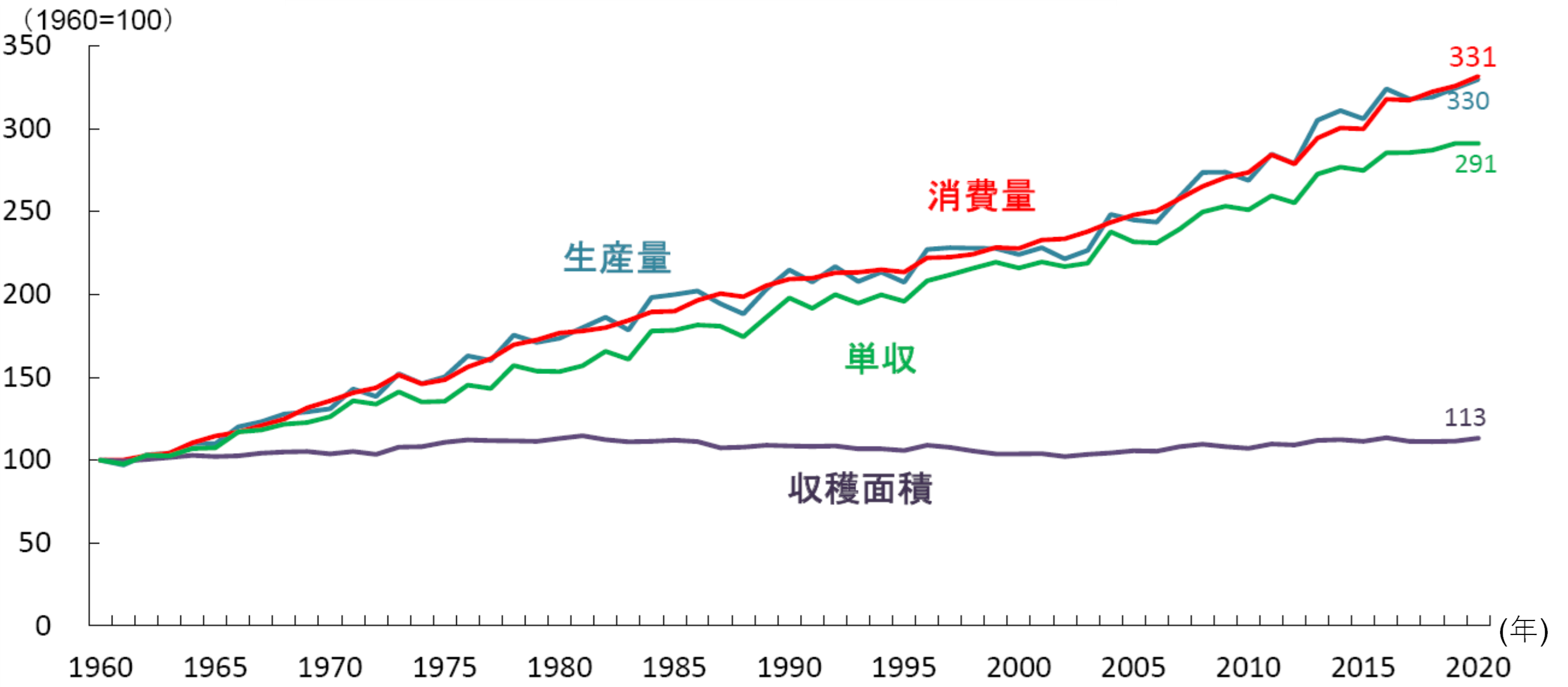

穀物を例に食料事情を回顧すると、「緑の革命[3]」による単収増加が奏功し、1960年以降の60年間で世界の穀物生産量は3倍以上に増加した(図表1)。しかし、収穫面積は横ばいで単収の伸びは鈍化しており[4]、露地栽培だけでは過去と同様のペースでの拡大余地は乏しい。露地栽培に拡大余地が乏しいならば、栽培可能な作物に関しては、太陽光型植物工場(施設栽培)や人工光型植物工場に期待せざるを得ない。

露地栽培に関しては、異常気象の影響だけでなく、過剰施肥による土壌汚染問題も今後問題視される可能性が高く、IoT化などによる生産性向上余地は考えられるものの、制約が強まることが予想される。既存のシステムで拡大余地が限定的ならば、単位面積当たり生産性が高く、周年栽培も可能となる人工光型植物工場への期待はより高まるであろう。

図表1 世界の穀物の需給及び単収等の推移

食料の安定供給や土壌汚染対策で期待される植物工場だが、一方で、人工光型植物工場は、電気使用などで環境負荷が大きく、持続可能性(サステナビリティ)に懸念が示されることが少なくない。持続可能性は、今後最も重要視されるテーマであり、環境負荷の低減はあらゆる産業の課題になってくる。

人工光型植物工場は、現時点では環境負荷が大きいと見られがちだが、自然エネルギーによって電気を自給し、CO2をはじめとする温室効果ガスや廃液などを含む一切の環境汚染物質や排熱などの排出をゼロ化できれば、他の栽培方法に比べて最も「環境負荷ゼロ」の可能性を有しているとも言える。

2.人工光型植物工場における既存技術の進化の可能性

最初に、既存の人工光型植物工場のシステムの進化余地を考察する。

2010年代以降、電気エネルギー量生産性や作業時間生産性は着実に向上しているが、今後一層の向上余地は考えられるのだろうか?

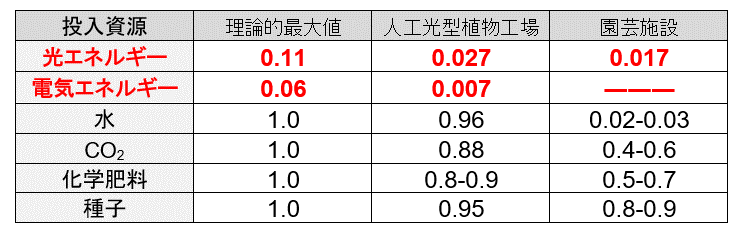

資源利用効率の可能性を示したのが図表2である。

図表2 人工光型植物工場および園芸施設における資源利用効率および理論的最大値[5]

人工光型植物工場において、「水」「CO2」「化学肥料」「種子」に関しては、概ね90%前後の利用効率を達成しており、改善余地は限定的である。

一方、「光エネルギー」と「電気エネルギー」の理論的最大値に対する資源利用の達成率は、それぞれ25%(0.027/0.11)、12%(0.007/0.06)に留まっている。近年、電気エネルギー量生産性は向上しているので、図表2の人工光型植物工場の数値は上振れしている可能性が高い[6]ものの、まだまだ向上余地は大きいと考えられる。

また、人工光型植物工場に適した種子の開発も進み始めている。最近まで、人工光型植物工場向け品種の開発に種子メーカーは概して積極的ではなかったが、オランダの種子会社が積極的に取り組み始めている。国内でも千葉大学発ベンチャーの㈱リーフ・ラボがオーダーメイド種子を開発し、実用化が始まっている。

環境制御技術の進化も期待される。特に、表現型(フェノタイピング[7])計測等に基づき、AI技術を活用することにより、より緻密で適切な環境制御を行う可能性が広がる。人工光型植物工場は、高密閉・高断熱であるがゆえに様々なデータ計測が可能であり、活用可能性は大きい。ただ、取得したデータの取捨選択や活用方法が確立しているとは言えず、データ解析の専門家との連携が進めば一段と生産性が向上するであろう。

3.人工光型植物工場における新分野の開拓可能性

(1)電気エネルギー自律型人工光型植物工場

前述の通り、人工光型植物工場のネックとして挙げられやすいのが「環境負荷」である。その最大の要因が電気使用であり、逆説的に言えば、電気エネルギー自律型の人工光型植物工場が可能になれば、露地栽培や施設栽培に比べて最も環境負荷が少ない食料供給手段となりうる。ゼロエミッション植物工場が可能になれば、一気にゲームチェンジが起こることが予想され、エネルギー課題の解決が、人工光型植物工場のポジション確立の最大ポイントと言えるであろう。

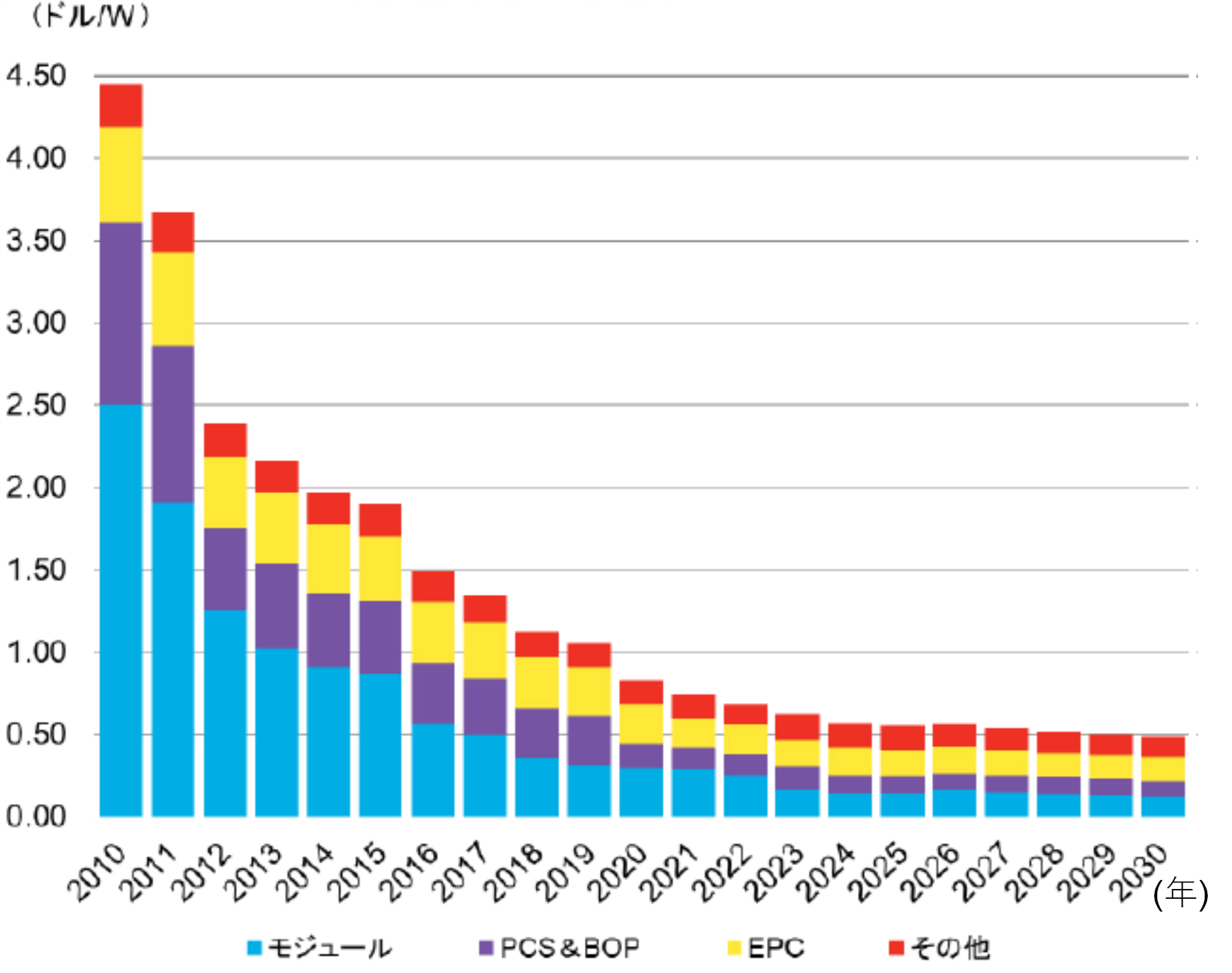

電気エネルギー自律型人工光型植物工場は自然エネルギー使用が前提となる。当面最も可能性が高いのは太陽光発電と考えられるが、2010年比で大規模事業用太陽光発電のCAPEX[8]は7分の1以下に低下し、(低下率は鈍化するものの)今後も低下する見通しである(図表3)。太陽光発電をはじめとする自然エネルギーの発電コストは化石燃料由来の発電コストを下回る可能性の萌芽が見え始めている。

図表3 大規模事業用太陽光発電のCAPEX

(出所)資源エネルギー庁「太陽光発電について」(2023年12月)

海外でも電気エネルギー自律型人工光型植物工場への取り組みは進展しており、日本発祥で米国地盤のOishii Farmは今年竣工したメガファームで、隣接した大規模太陽光発電所から電気を調達している[9]。

国内でも複数の事業者が、人工光型植物工場に太陽光発電を併設しており、今後発電コストがさらに低下すると電気エネルギー自律型人工光型植物工場の展開が加速する可能性がある。

加えて、多くの自然エネルギーの課題とされている供給の不安定性に対して、蓄電池コストの低下も追い風になってくるであろう。

人工光型植物工場において自家発電のみで電気エネルギー自律を目指すならば、工場敷地の数倍の面積の太陽光パネルが必要になるので容易ではないが、「地域単位も含めた電気エネルギー自律」により可能性が広がるだろう。

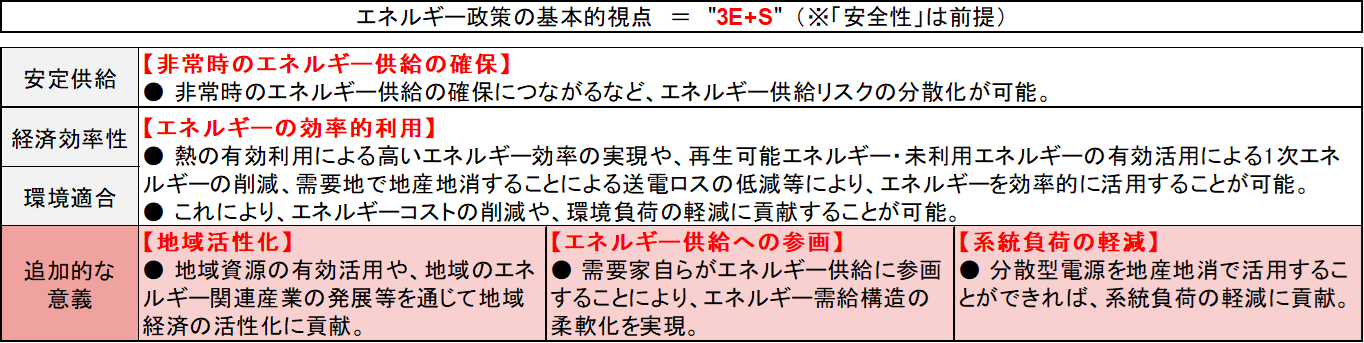

気象災害などのリスクに鑑みれば、集中型エネルギーシステムから分散型エネルギーシステムへの転換が有効になってくる。リスク対応の観点だけでなく、経済効率性や環境適合の面からも意義は大きい。加えて、環境適合分散型エネルギーシステムの構築は地域に新しい産業を興し、地域活性化につながることが期待される(図表4)[10]。そして、人工光型植物工場は、その新しい産業の有力な候補である。

本稿では、人工光型植物工場と親和性が高いバーチャルパワープラント(VPP)、ディマンドリスポンス(DR)、農山漁村エネルギーマネジメントシステム(VEMS:Village Energy Management System)の活用可能性や有効性を探る。

図表4 分散型エネルギーの意義

(出所)資源エネルギー庁「地域マイクログリッド構築の手引き」

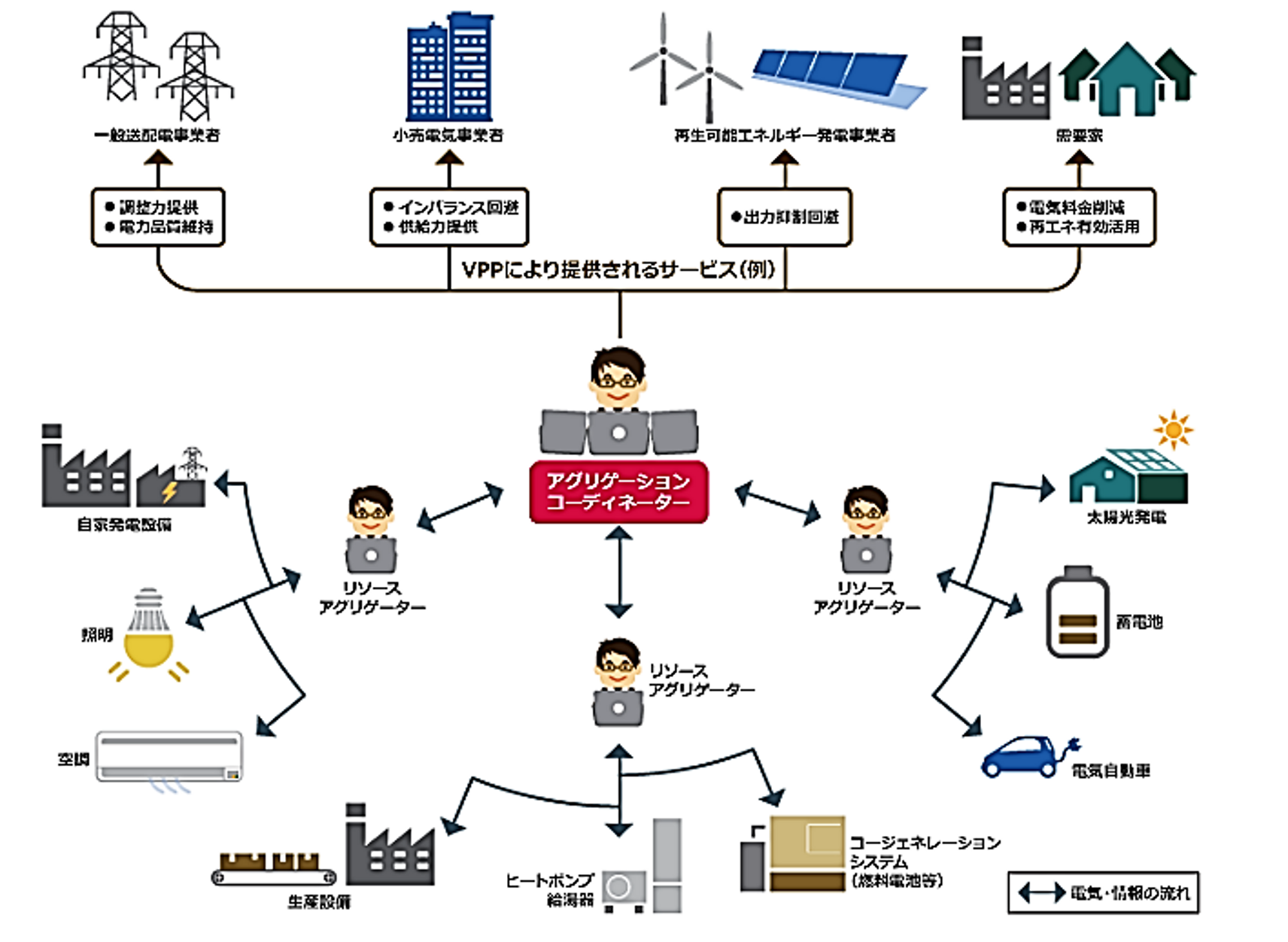

① バーチャルパワープラント(VPP)

VPPは「仮想発電所」を意味する。近年、太陽光発電、蓄電池、電気自動車などの分散型エネルギーリソースの普及が進み、大規模発電所依存の伝統的エネルギー供給システムから進化の可能性が感じられる。

図表5 VPPのイメージ

分散型エネルギーシステムの場合、図表5に見られるように、個々のエネルギーリソースは小規模でも、高度なエネルギーマネジメントシステムでそれらのリソースを束ねることで、あたかも一つの発電所のように機能することが可能になる。人工光型植物工場は、図表5中の「照明」「空調」「生産設備」に関連し、VPPの中核機能の一翼を担う可能性を有している。

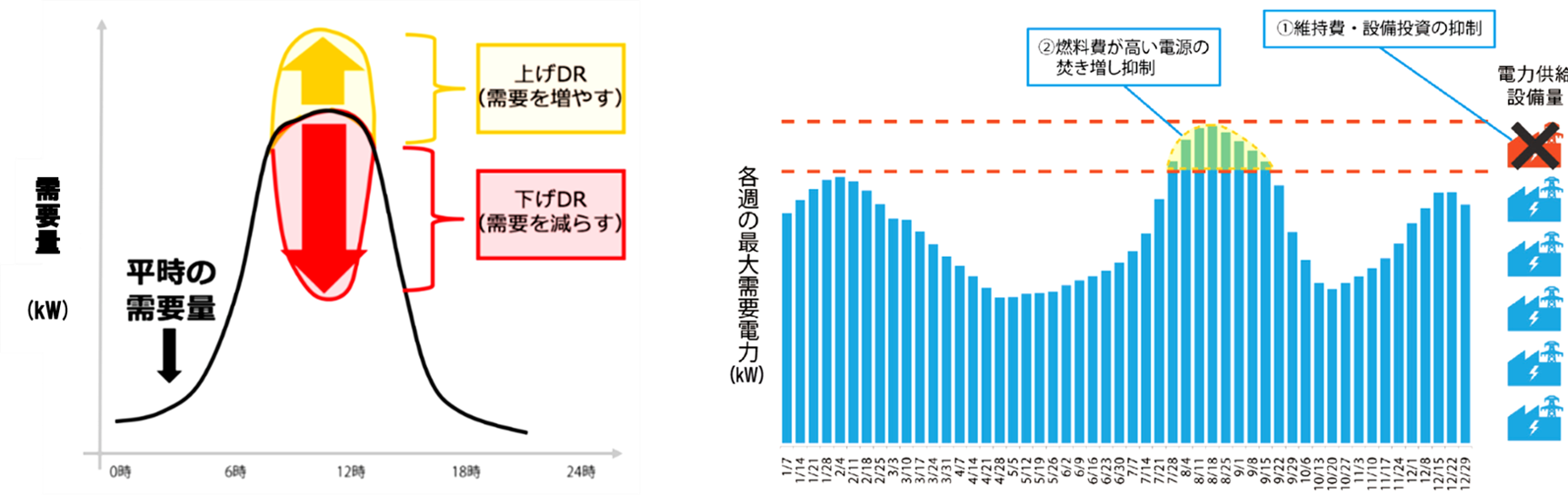

② ディマンドリスポンス(DR)

次に、経済性から電力システムを考察する。

電力システムの経済性を向上させるポイントは、「ピーク需要の低下」である。発電設備の能力を決定するのはピーク時間帯の電力需要であるが、その時間帯は一日のうち一部である(図表6)。つまり、ピーク時間帯の電力需要を抑制して電力需要を平準化できれば、維持コストや設備費用の削減が可能になる(図表7)。

図表6 電力需要制御のパターン(イメージ図) 図表7 電力需要と維持費・設備投資

電力需要を平準化するVPPの有力な手段がDRである。DRは電気料金の優遇やインセンティブの付与により、需要者が電力会社の要請に応じて電力需要の抑制等に応じるシステムである。

人工光型植物工場の場合、照射時間は必要だが、電気使用の時間帯には制約が少ないので、電力消費のピーク時間に使用電力を節減し(下げDR)、需要の少ない時間帯に使用電力をシフトすることで需給バランスを平準化することが可能であり、DRとの親和性が極めて高い。

③ 農山漁村エネルギーマネジメントシステム(VEMS)

農山漁村においては、太陽光発電をはじめとして風力発電、メタン/バイオマス発電、小水力発電等、様々なパターンの再生可能エネルギー供給の可能性がある。VEMSとは、農山漁村に点在する様々な再生エネルギーの設備や農地・農業用水などのインフラ基盤からの電力需給を地域全体で管理するシステムである。

一方で、農山漁村のエネルギー需要は限定的であり、エネルギー地産地消のシステムが機能しているとは言い難い。結果として、再生可能エネルギー創出による恩恵は地元に残らず、都市圏に移転してしまっているのが現状である。

農山漁村で創出したエネルギーの恩恵を地域活性化につなげるには、エネルギー活用で地元産業を振興することが必要であり、図表8にも示されているように植物工場はその可能性を秘めている。

人工光型植物工場を、VEMSを活用して農山漁村で行うか、消費地近傍で行うか、議論が分かれるかもしれない。地域のエネルギー供給体制や今後のEVの普及状況なども考慮して検討する必要があるだろうが、問題意識を持つ必要はある。

図表8 VEMSのイメージ

(2)栽培品目の拡大

人工光型植物工場で新しい栽培品目に挑戦する場合の主なネックは「難易度」と「コスト」である。栽培自体が不可能な品目は少ないものの、収支の帳尻が合う生産に達せず、頓挫する(本格生産に至らない)ケースが大半である。現状の栽培品目は、ほとんどが非結球レタス(リーフレタス)であり、品目の拡大は容易ではないが、新しい品目を開発しブレイクスルーできるか否かが業界の発展を決すると言っても過言ではない。

以下、非結球レタス以外の品目の現状と可能性について言及したい。

① イチゴ

人工光型植物工場でのイチゴ栽培は、米国でOishii Farmがトップランナーとしてのポジションを固めている。受粉をはじめとした栽培技術を確立したことが第一義であるが、緻密なマーケティングにより米国を販売先のターゲットに定めたことが成功のポイントであろう。米国では、他にも既存の人工光型植物工場大手事業者がイチゴ栽培に乗り出すケースが増えている[11]。

一方、わが国では日清紡ホールディングスが相応の規模で展開しているが、葉菜類を生産している人工光型植物工場事業者がイチゴ栽培に事業を拡張する事例は限定的である。人工光型植物工場でのイチゴ生産が軌道に乗るためには、栽培技術の確立が前提ではあるが、根強い夏季の需要に加えて、周年の販売戦略が重要と考えられる。

人工光型植物工場でのイチゴ栽培のノウハウの中で最も重要なのは受粉だが、近年単為結果[12]の研究などが進んでおり、栽培の難易度のハードルが下がる可能性はある。

② トマト

多段栽培を可能にする矮性(草丈約50cm以下)の房どりミニトマトが人工光型植物工場用として開発され、進化が見られる。すでに、Oishii Farm、80 Acres Farms(米国)、Philips(オランダ) などが実証栽培、商品化を行っている。

わが国においては、太陽光型植物工場でのトマト生産が発達しており、様々な品種・特性のトマト栽培が進んでいるゆえに、海外に比べて人工光型植物工場の活用は進んでいない。

しかし、気温上昇や燃料費(暖房費)の高騰、施設コストの上昇で太陽光型植物工場の採算が厳しくなっていることに加え、「脱炭素」の方向性からも、暖房にA重油などの使用が難しくなることが予想され、太陽光型植物工場に逆風になる可能性も低くない。今後電気エネルギー自律型人工光型植物工場が進歩し、再生可能エネルギー活用が進めば、人工光型植物工場で生産されたトマト(特に高付加価値品)市場が立ち上がる可能性がある。

③ ホウレンソウ

国内外で需要が高く、今後の可能性は大きい。国内での市場規模はレタスとほぼ肩を並べている[13]。

わが国ではホウレンソウの養液栽培のノウハウは他国より先んじているものの、人工光型植物工場での栽培の難易度は高い。特に病害や生理障害のリスクが高く、生育阻害が起こりやすい。養液のpHを低く抑えることで病原菌の抑制が見込め、培養液の組成の工夫で対応可能性があるが確立されていない。

ホウレンソウは旬の時期はビタミンCが他の時期に比べて豊富になるなどの特色があり、人工光型植物工場により通年で栄養価の高い製品を供給できれば現状以上の需要拡大の可能性もある。

国内では、RYODEN系列のブロックファームが、2022年から人工光型植物工場でのホウレンソウ生産に本格的に取り組んでいるが、上記のような課題を克服できるか注目される。

④ 高付加価値葉菜類

有望品目としてはケールが考えられる。ケールは認知度の低さがネックであったが、健康志向の高まりとともに注目度が上がっている。人工光型植物工場における栽培では日本山村硝子が先行しているが、関心を持つ事業者は少なからず見られる。露地栽培に比べて品質・コストで優位性が確立されていないことやマーケットが未成熟であることが、二の足を踏んでいる理由と思われるが、今後生産が拡大する可能性がある。

海外では人工光型植物工場の生産品目として、ベビーリーフの事例が多い。レタスに比べて栽培が容易で、(収穫などの)自動化との相性もいいことが理由と考えられる。国内では、人工光型植物工場での栽培は散見されるものの、海外に比べると取り組んでいる事業者は少ない。露地ものや太陽光型植物工場産との差別化が容易ではないことが理由と考えられるが、カットサラダなどの加工需要が高まっており、レタスと併せて加工用の需要が拡大する可能性がある。

➄ 灌木[14]

東京農工大学が人工光型植物工場によるブルーベリー栽培で実績を出している。人工光型植物工場での果樹栽培は常識を超えた発想だったが、「四季咲きで周年収穫」という新たな可能性を示しつつある。栽培過程で、人工光型植物工場と太陽光型植物工場を併用することも斬新な発想であり、矮性果樹などの新しい栽培手法の開発や、ラズベリーやクランベリーなど他品目への応用も含めて可能性を感じる。

人工光型植物工場での灌木栽培はスタートラインに立ったばかりであるが、ブルーベリーを嚆矢として今後実現性が高まっていくことが期待される。

⑥ 医療、薬品関連

人工光型植物工場における医薬品関連で、話題に上ることが多いのが生薬(漢方薬)原料である。生薬原料はほとんどが中国から輸入されていたが、中国の国内需要の増加とともに、輸入が困難になりつつある。

日本国内では、漢方薬・生薬の薬価抑制や市場規模が原料生産のネックにもなっていたが、近年原料価格が上昇し、逆ザヤ現象も生起しており、原料生産者には追い風になりそうである。世界的な原料不足の気配もあり、日本からの輸出可能性も考えられる。今後の動向は注視すべきであろう。

人工光型植物工場を活用したワクチン製造は期待される。植物個体・組織または培養細胞内で生産された医薬用タンパク質(PMP)が対象だが、PMPの歴史はまだ浅く、初めてFDA(米国食品医薬品局)が承認を与えたのは2012年である[15]。国内では、2013年に人工光型植物工場で栽培したイチゴ由来のイヌ歯肉炎軽減剤が、遺伝子組換え植物体で抽出・精製を経ない原薬使用の医薬品として世界で初めて承認された[16]。

PMP生産に人工光型植物工場が適合する理由は、「遺伝子封鎖」「異物混入防止」「栽培安定化」などであり、きめ細かな環境制御が必要となる。海外では、北米を中心にPMP生産を目的とした植物工場が複数立ち上がっている。今後競争が激化すると予想されるが、対象のすそ野は広く、これまでわが国で培ってきた人工光型植物工場における環境制御ノウハウや栽培技術を活かして発展させる可能性は十分に考えられる。ネックは開発コストが膨らむことだが、官民挙げての支援や金融面の下支えで克服することが望まれる。

予防医学との連携可能性では、植物工場産食品の可能性として、食品とがんの因果関係の究明可能性などが考えられる。因果関係解明には成分・機能が一定な植物食品の供与が有効であり、成分・機能が一定な植物食品の生産には、まさに植物工場が適している。研究が進めば、「がんになりにくい野菜」を開発し、生産することも夢ではない。

人工光型植物工場ならではの特色や、栄養素などの機能性を訴求する動きもある。人工光型植物工場は緻密な環境制御が可能であり、栄養素や成分のコントロールは得意とする分野である。

しかし、低カリウムレタスが腎臓病患者向けという当初の目論見と異なった方向性となったように、マーケットニーズを的確に捉えるには容易ではない。実際、人工光型植物工場の生産物は、データ的には栄養価や機能性で優れた数値を出しているものの、消費者に十分にアピールできていない(消費者が価値を評価していない)。農薬不使用に関しても、有効なセールスポイントにつながっているとは言い難い。生産物の質の向上はもちろん重要であるが、マーケティングや消費者の啓蒙への意識を高めることも疎かにはできない。

➆ その他

将来的には、これまで難易度が高いと目されてきた品目にいかに拡大し、ビジネス化できるかが業界の発展の試金石となる。本稿では仔細まで言及しないが、上記品目以外に期待されるのは、医療用大麻、根菜類、結球野菜、果菜類、海藻類などである。

おわりに

人工光型植物工場は、「数ある農業生産の手法の一つ」という位置付けから、「持続的な人類の食料調達に不可欠な基本手段」に進化する可能性を秘めている。

繰り返しになるが、進化は、「人工光型植物工場で栽培しやすい品目を栽培する」段階から「あらゆる品目を(エネルギー問題なども含めて)露地栽培と同等、もしくは露地栽培以上の品質・コストパフォーマンスで栽培する」ことや、「露地栽培ではほぼ不可能な品目や機能を創造する」ことが、最終的なゴールと考えられるのではなかろうか。現状では、ビジネスとして成立する品目は限定的であるが、今後ノウハウが進化することにより、階段を一段ずつ上るように品目や市場が拡大する可能性は十分に考えられる。

加えて、単純に食料の安定供給に資するだけでなく、健康管理や未病などに関して消費者の需要はますます高まることが考えられ、広範囲に人工光型植物工場の可能性は高まるであろう。

世界的な人工光型植物工場への関心の高まりに応えるには、遠大な理想への取り組みが必要になってきていることが感じられる。

もちろん、ゴールまでは気の遠くなるような道のりと想定され、難易度は極めて高い。まだ一合目にも達していないかもしれない。

わが国においては、他国に比べ人工光型植物工場に先行して取り組んでいたので、基礎的なノウハウや栽培管理の緻密さなどに一日の長があるのではないかと思われる。一方、海外事業者の多くは環境制御や栽培管理を緻密に行うことや、面積生産性やエネルギー生産性を高めるためのスキルは十分とは言い切れない。

登山に例えると、わが国の事業者は足の踏み場を認識して着実に歩を進めるスキルに長けていると言えよう。一方、出遅れていた海外事業者の多くは、資金力にもの言わせてヘリコプターで高所まで進もうとしたが、着陸ができずに苦慮していると例えられるのではないだろうか。ただ、その中で着陸に成功して歩を進めようとしている事業者が現れ始めている。頂上を征服できるのは、「選ばれし者(企業)」となり、競争は激化すると考えられる。わが国は、培ってきた産業界のノウハウや大学をはじめとした学術機関の知見など、人工光型植物工場の分野では他国に先んじていたが、現在はかろうじて優位性を保っている状況と思われる。

エネルギー問題の課題解決は、食料の安定供給と比肩する重要課題である。この課題は、人工光型植物工場の分野に限らず、社会全体で対策を講じるべきものである。人工光型植物工場が単独で貢献できる部分は限定的かもしれないが、多くの当事者が関与する中で、重要な役割を担うことは疑いない。課題解決に向けての対応は電力会社が中心になると考えられるが、インセンティブの充実を含めて対応を加速し、今以上に本腰を入れた取り組みが望まれる。人工光型植物工場が市民権を得るか否かは、ひとえに脱炭素(電気エネルギー自律)の成否にかかっていると言っても過言ではない。

わが国の産業の歴史を振り返ると、半導体、液晶、太陽光発電、電気自動車、通信機器などのように、新技術の開発に先行しながら、海外にキャッチアップされ、結局後塵を拝してビジネスチャンスを逃した事例が枚挙に暇ない。

人工光型植物工場においては、産官学の叡知を結集して、日本ひいては世界に貢献できる産業化が期待される。本レビューのシリーズが、わずかでもそのヒントにつながれば欣幸である。

■関連記事

転換期の人工光型植物工場 - ①わが国における人工光型植物工場の歴史 -

転換期の人工光型植物工場 - ② わが国における人工光型植物工場収支構造の変化 -

●文中注釈

[1] 2050年の世界の食料需要量は2010年比1.7倍と予想されている(農林水産省「世界の食料需給の動向」より)。

[2] 地球規模では、オセアニア、中南米、アジアでは農地面積が増加し、北米、アフリカでは減少すると予想されている。日本国内でも、コメ、果樹などをはじめとして適地作物の変化が目立ち始めている。

[3] 1940年代から1960年代にかけて、世界的に高収量品種の導入や化学肥料の大量投入により生産性が向上し、穀物の大量増産を達成したことを指す。

[4] 1960年代は年率約3%で単収が増加したが、1970年代は約2%、1980年代は約1.7%、1990年代は約1.3%と増加ペースは鈍化している(国際連合食糧農業機関:FAO「FAOSTAT」による)。2000年代以降も1%前後で推移していると推定される。

[5] 光エネルギー利用効率=正味光合成速度/ランプの光合成有効光量子束=(CO2施用量-室外CO2漏出量)/ランプの光合成有効光量子束

電気エネルギー利用効率=植物の化学エネルギー固定量/電気エネルギー消費量=係数・乾物重/電気エネルギー消費量

水利用効率≒(潅水量-蒸散量)/潅水量=(潅水量-水蒸気凝結量)/潅水量≒(生体重-乾物重)/潅水量≒(0.95×生体重)/潅水量

CO2利用効率=正味光合成量/CO2施用量≒(CO2施用量-室外CO2漏出量)/CO2施用量

栄養イオン利用効率=(栽培ベッド流入イオン量-栽培ベッド流出イオン量)/栽培ベッド流入イオン量

[6] 野村證券フード&アグリビジネス・コンサルティング部の推定では、2017年から2024年にかけて電気エネルギー量生産性は30~40%上昇しているので、相応の改善がなされていると考えられる(「NOMURA フード&アグリビジネス・レビュー Vol.7」参照)。

[7] 画像解析等により、対象となる作物の形質を定量的・定性的に数値化し、客観的に評価する手法。

[8] 資本的支出(Capital Expenditure)を指す。資産価値を維持・向上させるための費用で、資産に計上され、減価償却の対象になる。

[9] 敷地面積2.2万㎡のメガファーム(ニュージャージー州)に隣接した20万㎡の太陽光発電所から電気を調達している。

[10]分散型エネルギーシステムが「地域活性化」につながることは、2018年の第5次エネルギー基本計画で言及され、国の方針として分散型エネルギーシステムを推進していくことが示されている。

[11] Bowery Farmings、Plenty、80 Acres などがイチゴ事業への参入を発表している。

[12] 受精が行われずに果実が形成される現象。

[13] 2022年の国内産出額は、ホウレンソウ793億円、レタス765億円。

[14] ブッシュ状の低木。

[15] Protalix Bio Therapeutics(イスラエル)がELELYSO(ゴーシェ病治療薬)で承認取得。

[16] 産業技術総合研究所、ホクサン㈱、北里第一三共ワクチン㈱が、イヌインターフェロン生成遺伝子を組み込んだイチゴを原料として共同開発し、ホクサン㈱が動物用医薬品製造販売承認を受けた。

ディスクレイマー

本資料は、ご参考のために野村證券株式会社が独自に作成したものです。本資料に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。本資料は、新聞その他の情報メディアによる報道、民間調査機関等による各種刊行物、インターネットホームページ、有価証券報告書及びプレスリリース等の情報に基づいて作成しておりますが、野村證券株式会社はそれらの情報を、独自の検証を行うことなく、そのまま利用しており、その正確性及び完全性に関して責任を負うものではありません。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。

外国株式の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

野村證券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第142号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

検索する

検索する