残された家族間の相続争いを防ぎ、円滑な遺産相続ができる効果的な方法として「遺言書」があります。一口に「遺言書」といっても色々な種類があり、どのような形式を選ぶべきか迷われるのではないでしょうか。今回はそれぞれの種類のメリットとデメリットについて大手町トラストの税理士に伺いました。

はじめに

相続は、人の死亡によって開始します。相続が開始すると、被相続人の一身専属のものを除いた一切の権利義務(相続財産)が相続人に承継されます。相続人が複数いる共同相続の場合には、個々の相続財産を各相続人間で分配する遺産分割が必要となります。遺産相続をめぐる紛争は俗に「争族」と言われますが、遺言がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配がされるため、遺産分割を巡る争いを事前に防止することができます。

遺言書の種類と特徴

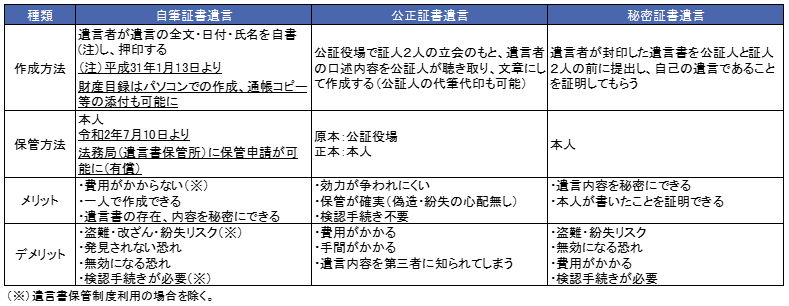

遺言とは、被相続人が、自分の死後に財産を誰に渡し、どのように分配するかなどの相続関係を定めるための意思表示をいいます。遺言は民法所定の方式による必要があります。下表は普通方式と呼ばれる3種類の遺言方式の概要です。

※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。

注意点

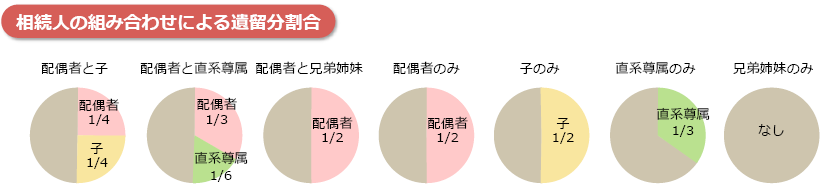

しかし、遺言書を残していても、遺留分については考慮する必要があります。 遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことをいいます。遺留分が認められている相続人は、主張すれば一定の財産が取得できるため、遺言書作成の際は争いを避けるためにも、この点も考慮して作成されるとよいでしょう。

遺言書の作成状況

自筆証書遺言には国による保管制度があります。令和2年7月の制度開始から令和5年6月までの保管申請は55,956件となっています。また、公正証書遺言は令和4年に11万1,977件の利用がありました。

遺言書に関して法務省が平成29年度に行った調査では、55歳以上で自筆証書遺言を作成したことがある人は3.7%、公正証書遺言は3.1%でした。年代別では、作成率が最も高いのは75歳以上で、年代が上がるにつれて作成率も上がる傾向にありました。作成理由で最も多かったのが「自分の考える通りに財産を分配したいため(85.8%)」でした。また、遺言書を作成したいと回答している人は3割以上となっており、ニーズは高まってきていますが、実際の利用が低調な理由として、「書き方・法知識」に不安があるようです。「遺言を書くこと自体が敷居の高い行動であり、書くことそのものにサポートがあればよい」との声も上がっています。

デジタル遺言

このような中、政府内で導入の検討が進められているのが「デジタル遺言制度」です。法務省が行ったアンケートでも公正証書のデジタル証明を「利用したい・してもよい」と回答した人は81%(うち遺言は27%)にのぼりました。

政府規制改革推進会議答申では、「法務省は、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便に作成できるような新たな方式を設けることについて、令和4年度の基礎的な調査の結果等を踏まえ、我が国の実情に即した制度の検討に資するものとして、自筆証書遺言のデジタル化を進めている国等の法制及び同国で活用されているデジタル技術等について、更に掘り下げた調査を実施した上で、検討を進める」とされています。デジタル化にあたっては、本人確認や改ざん防止など検討課題もあげられますが、デジタル化の取り組みは今後も進んでいくと考えられます。

むすびに

令和2年の司法統計年報によると、全国の家庭裁判所における遺産分割に関する家事審判・調停事件の新受件数は14,617件でした。被相続人が生前に自己の意思を相続人に伝えていたとしても、民法で定める形式の遺言として残されていなければ、法的拘束力はありません。遺志に従わない相続人との間での遺産分割協議が紛糾し、「争族」となってしまう事態を回避する上で、遺言の積極的な活用が望まれるところです。

※関連記事「【投資と税金】相続が争族にならないために」はこちら

本解説について:令和5年4月に施行されている法律等に基づき作成しております。情報提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。この資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、野村證券は、その正確性および完全性に関して責任を負うものではありません。個別の税務の詳細については、所轄税務署や税理士等にご相談ください。

検索する

検索する