執筆:野村證券株式会社フード&アグリビジネスビジネス・コンサルティング部

シニア・コンサルタント 髙田 健(2025年8月21日)

はじめに

近年、米の価格が急激に高騰し、社会的な関心を集めている。その影響はスーパーの店頭にもはっきりと現れ、一時期は5キロあたり4,000円を超える価格で販売される例も見られ、家計に深刻な影響を与えた。しかし、その後、備蓄米の放出等の対策により高値はやや緩和され、現在では3,000円台にまで落ち着いているものの、依然として多くの家計にとって負担が大きい状況となっている。

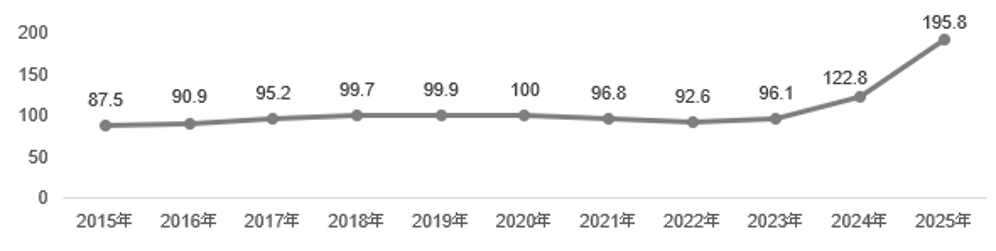

米価の推移を確認すると、近年の異常な上昇が浮き彫りになる。2020年を基準値100とした消費者物価指数(図表1)では、2021年が96.8、2022年が92.6と緩やかな減少傾向を示していた。しかし、2023年には96.1とわずかに上昇に転じ、その後、2024年には122.8、2025年には195.8と急激な伸びを示しており、2023年以降、米価が安定した増減傾向から異常な急上昇に転じたことが分かる。

これまで比較的安定した価格で推移してきた米価がこれほど急上昇する事態は、前例のない異例の出来事である。米価の高騰は、複数の要因が複雑に絡み合って生じるが、筆者は、近年の米価高騰の主な要因として、国内の米の生産力の低下と2023年に発生した2つの出来事が大きく関係していると考えている。本レビューでは、これらの要因について分析し、整理を行う。

なお、本稿は「近年の米事情を探る」シリーズの第1弾であり、今後、第2弾、第3弾と3回に分けて、近年大きな注目を集めている日本の米事情に関する多角的な整理を行うことを目的とする。

図表1 米の消費者物価指数推移

(出所)総務省「消費者物価指数」より、野村證券フード&アグリビジネス・コンサルティング部作成

1. 国内の米の生産力の低下

(1)今でも続く実質的な減反政策

減反政策は、生産調整政策として1970年に導入され、米の過剰生産を抑制し、米価の安定と農家の収入を守ることを目的としていた。その背景には、1960年代に深刻化した米の供給過剰問題がある。当時、米価の急落により農家の経済状況が大きく悪化し、社会問題に発展した。政府はこの状況に対応するため、減反政策を導入し、2017年まで約半世紀にわたって実施した。

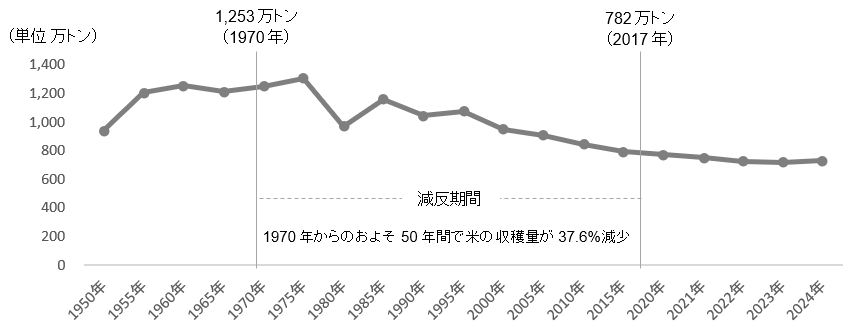

この政策の効果は、生産量の推移(図表2)に顕著に現れている。1970年には1,253万トンだった米の収穫量は、2017年には782万トンまで減少しており、およそ50年間で37.6%の大幅な減少を記録した。

減反政策は2018年に廃止されたものの、その後も政府は主食用米の需給見通しを毎年発表しており、それを基に各県の農業再生協議会などが生産数量目標を策定している。この目標は各県が主体的に策定するとされているが、実際には米の生産量を抑制する仕組みとして機能している。また、農家には米から麦や大豆、加工用米などへの転作を奨励し、転作には補助金が支給されている。このような政策は、形式が変わっただけで、従来の減反政策とほぼ同じ効果をもたらしている。

実際、図表2に示しているように、減反政策廃止後も米の収穫量は増加しておらず、生産抑制の傾向は依然として続いている。形式上の変化はあったものの、実質的には減反政策の延長ともいえる生産調整が現在も維持されている。

図表 2 米(子実)の収穫量の長期推移

(2)経営体数の減少と高齢化

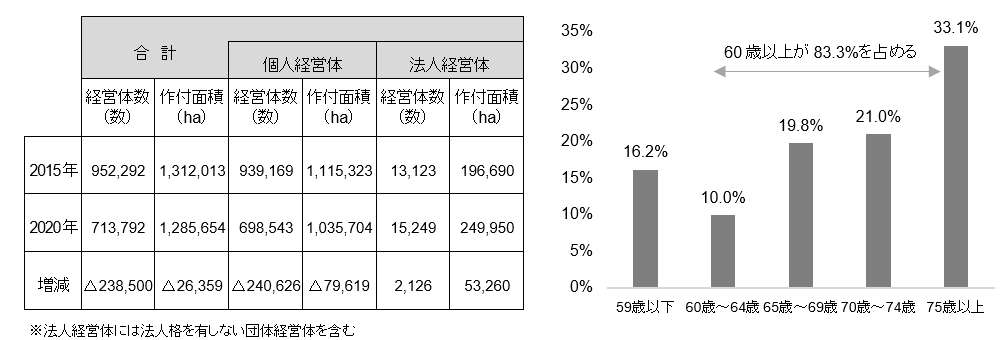

図表3-1は、米を販売目的で作付けした農業経営体数とその作付面積を、2015年と2020年で比較したデータである。このデータによれば、2015年には95万体あった農業経営体数は、2020年には71万体まで減少しており、わずか5年間で24万体も減少したことが分かる。また、作付面積も131万ヘクタールから128万ヘクタールへと2.6万ヘクタールも縮小している。東京ドーム1個分の面積が4.7ヘクタールであることを踏まえれば、5年間で東京ドーム5,652個分の作付面積が失われた計算になる。

経営体数の減少理由としては、農家の高齢化や離農による個人経営体の減少が挙げられる。一方で、法人経営体の数は増加しているものの、その増加分では個人経営体の減少を補うには至らず、結果として全体の作付面積も縮小している。

さらに、農家の高齢化について、図表3-2に示している2020年の基幹的農業従事者の年齢構成を見ると、60歳以上が全体の83.8%を占め、59歳以下は全体の16.2%となっている。このデータからも、米の生産を担う農業従事者の高齢化が深刻であり、次世代への世代交代が進んでいない実態が読み取れる。

このような状況を踏まえると、今後も個人経営体の高齢化がさらに進むと予測され、米の生産体制の持続可能性には依然として大きな課題が残る。

図表3-1 販売目的で米の作付けを行う農業経営体数 [左表]

図表3-2 販売目的で米の作付けを行う基幹的農業従事者(年齢構成割合)[右図]

2. 2023年に発生した2つの出来事

(1)「ふるい下米」の減少による加工用原料の主食用米への転用

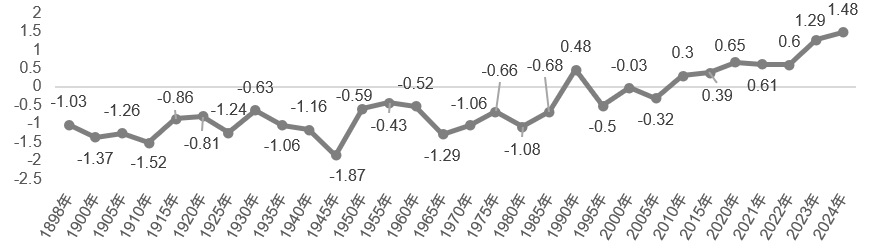

図表4は、1991年から2020年の30年間の平均値を基準とした国内の平均気温偏差の推移を示したものである。このデータを見ると、国内の平均気温が年々上昇傾向にあることが分かる。

特に2023年は、7月後半から8月にかけて記録的な高温を観測し、夏(6月~8月)の平均気温が1898年の統計開始以来、最も高くなった。さらに、翌2024年には、2023年の記録を上回り、2年連続で観測史上最高気温を更新する事態となった。

こうした異常気象は、2023年産の米に大きな影響を及ぼした。2023年産の米は高温下で育った影響で粒が充実し、作況指数は101と平年並みの収穫量を維持した。しかしながら、品質面では深刻な低下が見られた。例えば、日本有数の米の産地である新潟県においては、1等米の比率が、例年は80%程度であったのに対し、2023年産はコシヒカリ4.9%、うるち米全体で15.7%と過去最低を記録した。また、全国的に玄米を精米にする際に胴割れなどが多発し、精米の歩留まりが悪化した。この結果、国内市場での米の供給に対する懸念が広がった。

図表 4 日本の年平均気温偏差の長期推移

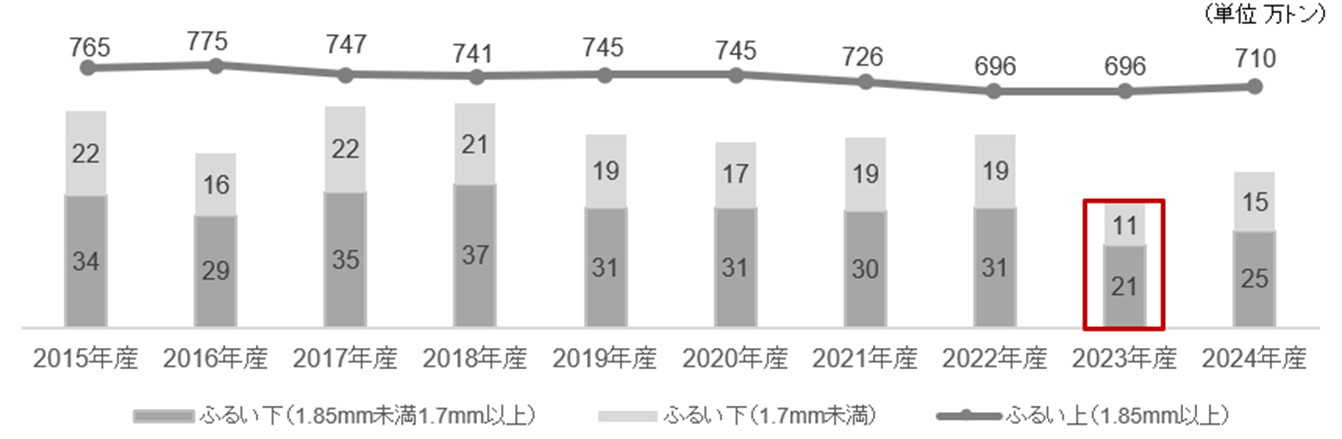

さらに問題となったのが、ふるい下米の発生量の大幅な減少である。ふるい下米とは、収穫後の玄米をふるいにかけた際に生じる、一定の基準以下の小粒米として分別されるものであり、加工食品の原料として広く活用されている。しかし、2023年産の米では、粒が充実していたため、小粒米の発生量が減少し、図表5に示すように、例年50万トン前後で推移していたふるい下米の発生量は、2022年に比べて18万トンも減少した。

この減少の影響で、食品加工業者は原料の確保が難しくなり、本来は消費者向けの主食用米を加工原料に転用する例が増加する事態となった。その結果、消費者への主食用米の供給が減少し、米の需給逼迫を引き起こした。

図表 5 ふるい上米・ふるい下米の発生量

(2)訪日外国人の増加

ふるい下米の減少によって、主食用米が加工用原料に転用される中で、インバウンド需要による米消費も需給逼迫に影響を与えた。

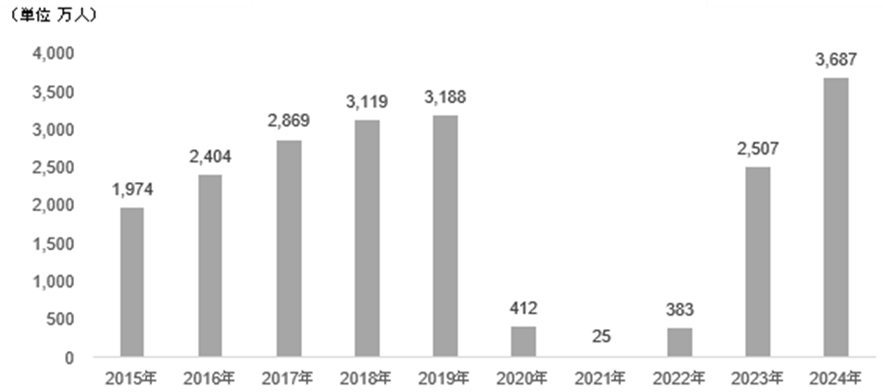

図表6は、訪日外国人旅行者数の推移を示したものである。訪日外国人は2019年に過去最高の3,188万人を記録したが、新型コロナウイルス感染症の拡大による水際対策により、2020年~2022年の3年間は大幅に減少した。しかし、2023年には水際対策の緩和や円安の進行を背景に、2,507万人まで回復し、2024年にはコロナ禍前を超える3,687万人となった。

訪日外国人の増加に伴い、飲食店や宿泊施設では、訪日外国人向けに提供する食事のための米需要が増加した。農林水産省の推計によると、2022年7月から2023年6月の1年間に訪日外国が消費した米の量は1.9万トンにのぼり、玄米換算で2.1万トンに達している。(この推計は、2022年7月から2023年6月の1年間の訪日外国人1,404万人が、平均8.8泊滞在し、滞在中に毎日2回、合計156g(78g/回)の米を消費したと仮定して算出されている。)

こうした訪日外国人の増加は、本来は国内消費者向けに供給されるはずの米が訪日外国人向けに振り分けられたことで、国内市場における米の供給にさらなる圧力をもたらした。

図表 6 訪日外国人旅行者数の長期推移

(3)2つの要因と米価上昇の関連

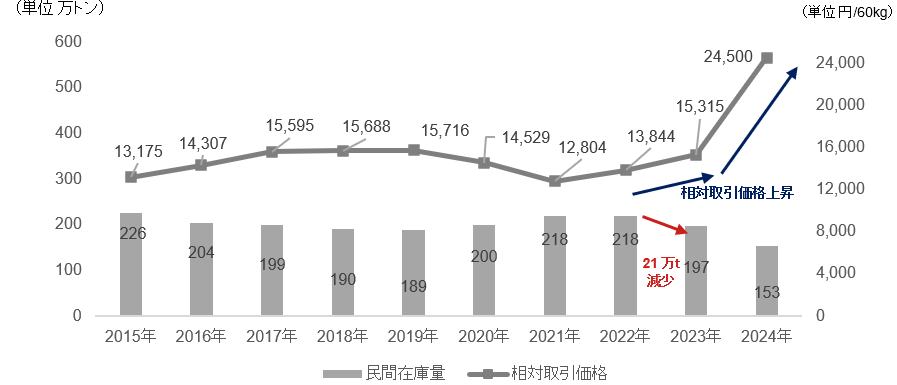

図表7は、米の民間在庫量と相対取引価格の推移を示している。データによると、米の民間在庫量は2022年には218万トンだったが、2023年には197万トンとなり、21万トン減少している。この在庫量の減少は市場での需要の高まりを示しており、それに伴い米の相対取引価格も上昇した。具体的には、2022年の相対取引価格は1俵あたり13,844円だったのに対し、2023年には15,315円と10.6%増加し、さらに2024年には24,500円と大きく高騰している。

2023年に減少した在庫量21万トンという数値は、先に述べた「ふるい下米の減少による主食用米の加工用原料への転用」分の18万トンと「訪日外国人による米の消費」分の2.1万トンの合計である20.1万トンとほぼ一致する。このことから、2023年に発生した「ふるい下米の減少」と「訪日外国人の増加」は、共に消費者への食用米の供給を圧迫し、市場での需給逼迫を引き起こした要因になったと推察される。

一方で、供給不足の背景には国内の米の生産力も影響している。前章の通り、2018年に減反政策は廃止されたものの、実質的には生産抑制の仕組みが残っており、容易に生産を拡大できる状況にはない。さらに、農業経営体数の減少や農家の高齢化も進行しており、大規模な生産体制を短期間で築くことは難しい。このように、国内の生産基盤そのものが脆弱化していることが、需給変動に対する柔軟な対応を妨げている。

これらの背景を踏まえると、2023年の「ふるい下米の減少による加工用原料の食用米への転用」や「訪日外国人の増加」といった新たな要因が、長年にわたり進行してきた国内の生産基盤の脆弱化と相まって、市場での供給不足、ひいては米価高騰を招いたと考えられる。

図表 7 米の民間在庫量・相対取引価格の推移

おわりに

本稿では、近年の米価高騰の背景について、国内の米の生産力の低下と、2023年に生じた「ふるい下米の減少」と「訪日外国人の増加」に着目し、米価高騰の要因を整理した。特に、実質的な減反政策の継続や米の作付けを行う農業経営体の減少、農家の高齢化は、安定的な米の生産基盤を大きく揺るがしており、米が一時的な需要の変動や異常気象に対して脆弱になっている現状が浮き彫りになった。

一方、足元では備蓄米の随意契約による放出等の影響もあり、米価は若干の落ち着きを見せ始めているが、まだ先行きは不透明な状況にある。

そこで、本稿に続き「近年の米事情を探る」シリーズの第2弾では、「今後想定される米価の変動要因」について述べていく。また、第3弾では米の流通構造と生産者価格の維持に向けた内容をテーマとし、日本の米事情について多角的に整理を行うこととする。

ディスクレイマー

本資料は、ご参考のために野村證券株式会社が独自に作成したものです。本資料に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。本資料は、新聞その他の情報メディアによる報道、民間調査機関等による各種刊行物、インターネットホームページ、有価証券報告書及びプレスリリース等の情報に基づいて作成しておりますが、野村證券株式会社はそれらの情報を、独自の検証を行うことなく、そのまま利用しており、その正確性及び完全性に関して責任を負うものではありません。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。

外国株式の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

野村證券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第142号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

検索する

検索する