執筆:野村證券株式会社フード&アグリビジネスビジネス・コンサルティング部

シニア・アソシエイト 谷 和希(2025年5月20日)

はじめに

日本国内の酪農業界では、年々酪農家の離農が進んでいる。特に最近では、物価高や円安の影響を背景とした生乳の生産コストの上昇に伴い、1989年に66,700戸存在していた酪農家数は、2024年には11,900戸とこの35年で8割以上減少し、過去最低を記録した。食品業界ではインフレに対応するために、多くの企業が値上げを進めているが、生乳については酪農家が自ら生乳の価格を決めることができない。これは、生乳が傷みやすい、季節や気候によって生産量・需要量が変動しやすいなどの特性を持っているためである。また、生産される生乳のほとんどを指定生乳生産者団(以下、「指定団体」という)が集乳している。この流通構造は高度経済成長期から続いており、現在も大きな変化はない。

しかし、生産者の構造には変化がみられる。酪農家の離農が進んでいる一方で、酪農家の大規模化の進展に伴い、求められる流通構造も少しずつ変化しはじめている。昨今、指定団体の他に、生乳流通事業を行う民間の自主流通事業者が生まれており、筆者はこの存在が酪農市場を成長に導くきっかけになると考えている。本稿では、酪農市場において自主流通事業者が酪農市場に与える影響について考察する。

1. 生乳の業界構造の現状

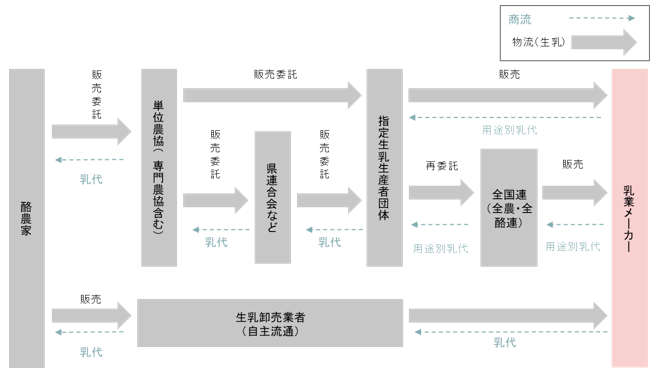

酪農家が生産した生乳は、各地域の農協(単位農協・県連合会など)が集乳し、全国に10存在する指定団体(ホクレン農業協同組合連合会、東北生乳販売農業協同組合連合会、関東生乳販売農業協同組合連合会、北陸酪農業協同組合連合会、東海酪農業協同組合連合会、近畿生乳販売農業協同組合連合会、中国生乳販売農業協同組合連合会、四国生乳販売農業協同組合連合会、九州生乳販農業協同組合連合会、沖縄県酪農農業協同組合)を通じて、各乳業メーカーに販売される。現状では、国内で生産される生乳のほとんどがこの仕組みで集乳・販売されている(図表1)。

生乳の価格(乳価)は、飲用向けと加工用向けの二つに分類される。加工用の中でも、仕向ける種類によって価格が細分化され、酪農家には仕向けた割合に応じた乳価と、それに対する加工原料乳生産者補給金を合わせた金額が支払われる。ただし、生産者は用途を指定することができず、乳業メーカーがどの商品にどの量を仕向けるかによって、酪農家に支払われる乳価が変動する仕組みとなっている。

図表1 生乳の流通構造

この仕組みが確立されたのは、1966年に遡る。指定団体が設立される以前は、小規模な生産者団体が数多く存在していた。生乳は毎日乳牛から生産され、傷みやすく貯蔵性がない特性を持つため、集乳後は短時間のうちに取引することが求められ、取引ができない場合には廃棄せざるを得ない。また、需要や供給量は季節や天候などに左右される。小規模な生産者団体は乳業メーカーに対して価格交渉力が弱く、不利な条件を受け入れざるを得ない状況が続いていたため、政府は「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(不足払い法)」を施行し、全国に10の指定団体を設立した。これにより、多くの酪農事業者から一元的に集荷を行うことが可能となり、乳業メーカーに対する価格交渉力が強化された。これが酪農家にとって大きなメリットとなっており、今後も酪農家が安心して生乳を卸すためには、指定団体は必須の存在であると言える。

2. 自主流通事業者の役割

一方で、昨今存在感が増しているのが、民間の生乳自主流通事業者である。酪農乳業速報によると、生乳の国内生産量の半分以上を占める北海道において、自主流通事業者の道外移出量は2019年度に6万7,899トンであったのに対し、2024年度には20万トンを超えることが見込まれているなど(北海道で生産された生乳は2024年度で約420万トン)、ここ数年間での存在感が急速に高まっている。

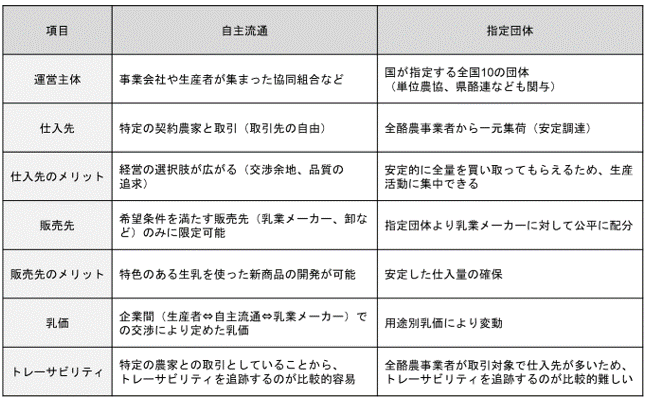

自主流通事業者のビジネスモデルは、指定団体と同様に酪農事業者が生産した生乳を集乳し、乳業メーカーに販売するものであるが、その役割は異なる(図表2参照)。

図表2 自主流通と指定団体の比較

図表2に示したとおり、自主流通の担う役割は指定団体とは異なる。自主流通は、民間の事業会社や生産者が集まった協同組合などが運営主体となるため、指定団体のように全酪農家から生産される生乳を集乳する義務はない。そのため、仕入先(契約農家)も任意で決めることが可能である。例えば品質に基準を設けることも可能となる。また、販売先についても、どの企業に販売をすることも自由であり、条件に見合う顧客のみに限定して販売することも可能である。

特に重要な乳価については、当事者間で自由に契約することができるため、生産者としては経営の選択肢が広がり、収益性を向上させるチャンスとなる。また、乳業メーカーにとっては、「いつ」、「どこで」、「誰が」生産した生乳か、追跡しやすく(トレーサビリティが比較的容易)、産地指定の商品なども容易となる。昨今は、消費者の有機農業やカーボンファーミングなどへ関心も高まっており、これに則した生産方法などに限定した仕入及び商品開発も容易となる。自主流通事業者は、民間企業(協同組合含む)であるため、価格、取引先に制限がないことが最も大きな特徴と言える。

3. 酪農市場の成長に向けた課題

日本の酪農市場はさまざまな課題に直面している。第一の課題として、酪農家の販売先の選択肢が少ないことが挙げられる。最近では大規模化した酪農事業者や生産技術の向上によって高品質な生乳の生産が可能になるなど、多様な事業者が存在する一方で、販売先の選択肢は限定的である。販売先が少ないことで、価格競争が生まれない場合、価格が適正に設定されにくくなることが想定される。生乳を買い取る事業者が多数存在すれば、事業者間で価格競争も生まれ、生産者にとっては収益性を高める機会に繋がる。

第二の課題は、自社の経営努力により品質の良い生乳を生産しても、販売価格(乳価)が変わらない点である。乳価は仕向けられた用途によって決定するため、餌や飼育環境に資金を投入して品質の良い生乳を生産した場合でも乳価は変わらない。自助努力で乳価が変わらないため、生産者としては経済的なインセンティブがなく、持続的に成長させる必要性がなくなってしまう。さらに、昨今は生産コストも上昇しているが、そのコストを乳価に転嫁することができない。このような状況下では、設備投資や人材の確保など更なる投資の意欲を失ってしまい、長期的には生産量が減少し、酪農市場の衰退に繋がると考えられる。

上記のような課題に直面しているからこそ、酪農市場では新たな選択肢が求められている。その一つとして、自主流通の存在がある。新たな流通構造が構築されることで、生産者にさまざまなインセンティブが生まれ、市場の成長につながる可能性がある。

4. 自主流通事業者の先進事例とそこから得られる示唆

自主流通事業者の数はまだ多くはないと考えられるが、その中でも特に存在感を持つ事業者は、酪農市場の活性化に向けて独自の取り組みを行っている。本章ではその事例を取り上げたい。

(1) 高付加価値化商品の開発

【名称】 株式会社MMJ(以下、「MMJ」と記載)

【所在地】 群馬県伊勢崎市

【設立年】 2002年

【代表者】 茂木 修一

MMJは、民間企業として日本で初めて酪農家から生乳を直接買い付け、乳業メーカーなどの各種事業者へ販売を行う生乳卸事業を始めた企業である。北海道をはじめ、東北、関東、中国、四国など日本各地から生乳を仕入れている。その独自に仕入れた生乳を活用することで、例えば2017年には大手食品スーパーのベイシアと協業して「別海のおいしい牛乳」という商品名のPBブランドを開発・販売している。これは、自主流通の特性を活かして、北海道別海町という特定の地域から仕入れた生乳のみを活用したブランドである。

第2章でも述べた通り、自主流通はどの酪農家から仕入れ、販売したかが明確であるため、生産者の顔が見える商品として人気を博している。その原料を活用して、牛乳のほかにもバウムクーヘン、飲むヨーグルト、あんドーナツ、ソフトキャンディーなど、幅広い商品の開発も行っており、「別海の美味しい牛乳シリーズ」として消費者に広く受け入れられている。

また、2020年頃からは、加工用として仕入れた生乳の高付加価値化にも取り組んでいる。先述の通り、加工向けの乳価は飲用よりも安いとされているが、MMJは通常と同じ価格で酪農事業者から生乳を買い付け、その付加価値を高めることで新たな事業の可能性を見出している。その一例として「フリーズドライ牛乳」がある。従来の粉乳とは異なり、より生乳に近い風味となるように加工しており、料理や菓子などにも活用できる。最近では海外からの輸出の引き合いも高まっており、価格は一般的な粉乳の5〜10倍程度で販売されている。

(2) オリジナルブランドの立ち上げと商品製造・販売

【名称】 ちえのわ事業協同組合(以下、「ちえのわ」と記載)

【所在地】 北海道野付郡別海町

【設立年】 2014年

【代表者】 島崎 美昭

ちえのわは、酪農が盛んな北海道別海町で酪農業を営む4名の事業者が集まり、自分たちが生産した生乳の販売先や用途に選択肢を持たせたいという意向で事業をスタートした。現在では、根室地域だけでなく、釧路やオホーツクなど道東エリアの多数の酪農事業者がこの方針に賛同し、組合員も増加している。

ちえのわも、自主流通の特徴を活かして、特色のある牛乳の製造を行っている。例えば、商品のひとつである「浜中のおいしい牛乳」は神奈川県を中心に、「北海道別海の特選牛乳」は兵庫県を中心に販売されており、地域ごとに特色やパッケージ、ブランドを変えて製品を製造できていることは自主流通事業者の大きな特徴のひとつと言える。

また、当組合員が生産した生乳を活用してオリジナルブランド「NOWA」を立ち上げており、高品質な生乳のみを使用したソフトクリームやカップアイス、プリンなどを製造している。これらの商品は各小売スーパーへ販売されているほか、ふるさと納税でも人気を博している。また、他の取り組みとして、道内の円山牛乳販売店(株式会社ATTAKAIDOが運営)と協力し、菓子類の製造にも着手している。これらの商品はいずれも単価が他よりも高く設定されており、高付加価値商品の位置づけとなっている。

同組合に所属する全組合員がJGAP認証の取得を前提としており、品質も担保することで、消費者に対して、安心・安全な製品を届けることを実現している。

(3) 品質の保証による適正な価格による取引

【名称】 株式会社Milk Net(以下、「Milk Net」と記載)

【所在地】 北海道釧路市

【設立年】 2019年

【代表者】 福田 貴仁

Milk Net代表の福田氏は自身も酪農業を営んでおり、酪農事業者、自主流通事業者のどちらの立場でもあり、生乳の生産から販売までの流通過程を最適化したいという思いの中で同社を設立している。同社の取り組みは商品開発の観点ではなく、前述の2社とは異なる視点での特徴を有する。

乳価については、乳業メーカーに対して柔軟に交渉を行っている。2022年には世界情勢の不安定化を背景に飼料費などの生産コストが暴騰したため、酪農事業者の生産活動を持続させることを目的に、乳業メーカーに対して乳価の値上げ交渉を行った。これは道内の自主流通事業者の中では初めての試みとなる(1kgあたり15円の値上げ)。

また、品質向上に対しても取り組みを行っている。同社は2022年に生乳の品質を自主検査するための機器を導入している。通常は乳業メーカー等が生乳の受け入れ時に検査をすることが一般的と言われる中で、自主的に検査をすることで品質を保証している。またその検査結果をもとに酪農事業者に対して餌の改善等の助言も行い、取り扱う原料の更なる品質向上に取り組んでいる。同社は生産者の持続的な発展、乳業メーカーに対しても安全性を担保することで、事業を拡大させている。

このように、自主流通事業者はそれぞれ独自の取り組みを行うことで、酪農事業者、乳業メーカー、消費者それぞれに対して今までの流通では実現することができなかった新たな価値を提供している。酪農事業者に対しては、経営の新たな選択肢を提供できる。生産者が安定的に高い乳価での販売を実現できれば、収益性が高まり、更なる事業拡大に繋がる。乳業メーカーに対しては、高品質でトレーサビリティが確保できるため、安全な原料の提供や、新たな商品開発による他社との差別化、仕入先の分散によるリスク回避などの機会を提供できる。消費者に対しても、乳業メーカーと協業することで、新商品や高品質な商品の選択肢、トレーサビリティを活かした安心・安全な商品を提供することができる。年々衰退していると言われる酪農市場であるが、自主流通の台頭により新たな価値提供がなされることで、市場が活性化し、成長の可能性を秘めている。

自主流通事業者の存在が酪農市場を活性化させると考えるが、指定団体は酪農市場においては非常に重要な役割を担っており、今後も欠かすことができない存在であることに変わりはない。自主流通事業者は民間企業であるため、生産された生乳を引き取る義務はないため、高い品質や事業における効率性を重視して取引を決めることができる。そのため、依然として小規模で家族経営の生産者が多く存在する中で、自主流通事業者の求める条件に合わなければ、生産した生乳を簡単には引き取ってもらえない可能性がある。このような状況になってしまうと、酪農市場全体として生乳の供給が不安定になり、消費者への乳製品供給が困難になるリスクが生じる可能性がある。そうならないためにも、指定団体が生産された生乳を引き取り、乳価交渉など一酪農家ではできない役割を担うことで、酪農家は安心して生産活動を行うことができる。今後の流通のあり方としては、自主流通事業者と指定団体が相互に補完し合い、酪農事業者に様々な選択肢を提供し、ともに酪農市場を支え、成長させることが重要であると考える。過去に青果や鮮魚において、生産者が価格を交渉できない農協及び卸売市場経由の取引から、民間の卸や流通事業者との直接取引に移行していった経緯があるが、今でも双方の取引が残り相互補完関係が残っている現状は、生乳流通においても参考になると思われる。

おわりに

本稿では深くは触れていないが、生乳から製造される製品は多岐にわたる。生乳は殺菌すると牛乳になり、遠心分離をすると生クリームと脱脂乳になる。更に生クリームから水分を抜けばバターが作られる。牛乳以外は何かの製品を作ると副次的に別の製品ができるため、それぞれの需要を踏まえて仕向ける割合を考慮する必要がある。また、前述の通り牛乳は季節や気候によって需要が変動する。しかし、生乳は毎日乳牛から生産されるため、工業製品のように需要が少ない時期だけ生産を減らすことはできない。そのため、すべてが価格の高い飲用に偏ってしまうと、需要の変動に対応できず、需給バランスを崩す原因となる。

また、日本は人口減少が進んでいるため、酪農市場の成長のためには海外市場の取り込みが必要不可欠である。ジーリーメディアグループが台湾人・香港人向けに実施した日本で飲みたいノンアルコール飲料のアンケート[1]では、牛乳が第1位という結果が出ており、海外市場にはまだ成長の可能性があると考えられる。

今後の酪農市場においては、指定団体が今まで培ってきたノウハウと自主流通が持つ新たなノウハウをうまく組み合わせて、新たな取り組みを実践することで、日本の酪農市場を成長させることに期待したい。

[1] ジーリーメディアグループ 「日本旅行で飲みたいノンアルコールの飲み物」に関するアンケート

https://geelee.co.jp/11991/

ディスクレイマー

本資料は、ご参考のために野村證券株式会社が独自に作成したものです。本資料に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。本資料は、新聞その他の情報メディアによる報道、民間調査機関等による各種刊行物、インターネットホームページ、有価証券報告書及びプレスリリース等の情報に基づいて作成しておりますが、野村證券株式会社はそれらの情報を、独自の検証を行うことなく、そのまま利用しており、その正確性及び完全性に関して責任を負うものではありません。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。

外国株式の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

野村證券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第142号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

検索する

検索する